Temps de lecture : 9 minutes

Une entrée en matière qui claque

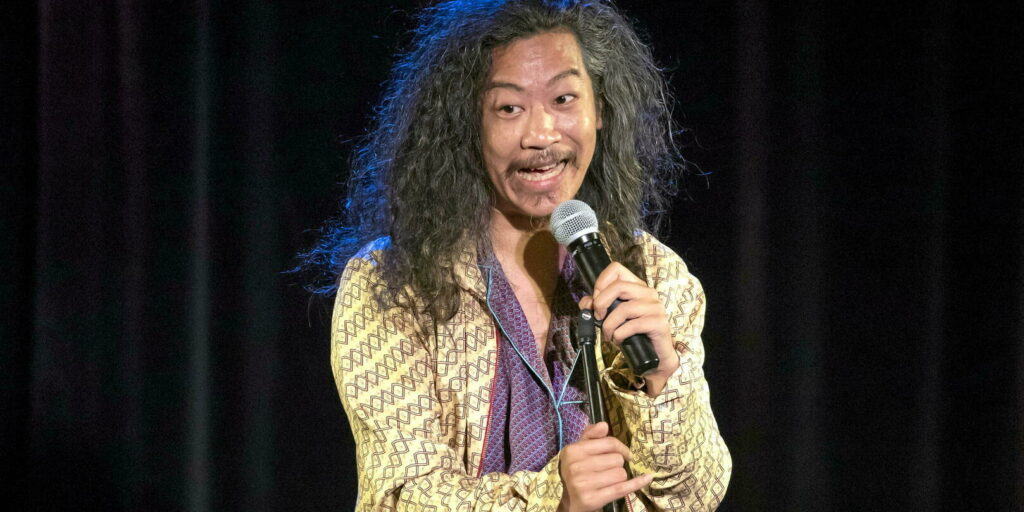

Sur une scène où l’humour cherche sans cesse de nouvelles voix, Le Chinois marrant a imposé Bun Hay Mean comme un animal scénique à part entière : vif, imprévisible et brusquement sérieux quand il le faut. Son spectacle, mélange de stand-up acéré, d’improvisation et de confession brute, n’a jamais cherché la complaisance. Il accroche le public par la vivacité du rythme, par des ruptures de ton soudaines et par une manière unique de retourner les clichés contre eux-mêmes. Plusieurs années après ses premières dates et ses passages remarqués dans des festivals, l’émotion suscitée par ce spectacle — aujourd’hui souvent cité comme le show fondateur de Bun Hay Mean — reste intacte.

Le spectacle résumé : une conversation sauvage avec le public

Le Chinois marrant n’est pas une succession de sketches cloisonnés mais plutôt une conversation enfiévrée où l’artiste brosse des portraits, provoque, s’emporte et rebondit sur les réponses du public. Les thèmes y sont récurrents : l’identité, le racisme ordinaire, la sexualité, la religion et la manière dont la société française gère ses frontières culturelles. Mais Bun Hay Mean ne se contente pas d’énoncer des constats ; il s’empare des incidents quotidiens, des petites humiliations, et les transforme en ressorts comiques qui font rire tout en piquant la conscience. Plusieurs critiques de l’époque ont relevé cette capacité à mêler le rire et la réflexion, et à provoquer sans jamais se réfugier derrière la provocation vide.

Bun Hay Mean : portrait d’un artiste populaire et complexe

Né à Lormont en 1981 d’une mère cambodgienne et d’un père d’origine chinoise, Bun Hay Mean a construit son parcours entre l’ombre et la scène. Après des débuts dans les cafés-théâtres bordelais et une immersion progressive à Paris, il a percé auprès du grand public via le Jamel Comedy Club et des passages remarqués dans des festivals internationaux comme Montreux. Il a aussi investi le cinéma et la télévision, multipliant les ponts entre scène et écrans. Sa trajectoire est celle d’un humoriste qui a appris l’improvisation pour mieux répondre à l’instant, et la rue pour mieux écouter ses contemporains. Tragiquement, sa disparition en juillet 2025 a brutalement interrompu une carrière en pleine affirmation ; les hommages ont rappelé combien sa voix était singulière dans le paysage comique francophone.

Grâce aux Réseaux sociaux

Le spectacle a circulé sur des petites scènes devenues emblématiques : on se souvient notamment des représentations sur la péniche-théâtre à Paris où il a longtemps rodé ses textes, et des passages dans des salles parisiennes et provinciales qui ont rythmé sa tournée. Son sketch « Chinois marrant » a aussi été largement relayé par les chaînes de festival et les plateformes vidéo, ce qui a amplifié sa visibilité et contribué à en faire un phénomène viral au regard des standards francophones. Ces passages festivalier et télévisuel ont permis à Bun Hay Mean d’explorer des registres plus corrosifs tout en conservant un lien direct et cru avec son public.

Du rythme, de l’impro et de l’honnêteté

La marque de fabrique de Le Chinois marrant est ce mélange entre écriture ciselée et capacité à rebondir en live. Bun Hay Mean expédie certains segments à une vitesse virtuose, puis s’autorise des respirations où il installe un propos plus grave. L’improvisation n’est jamais gratuite : elle sert l’idée que la scène est un lieu de vérité partagée. Dans ce va-et-vient permanent entre ironie et confession, l’artiste transforme la salle en laboratoire social ; le rire devient alors autant une protection qu’un moyen d’énoncer des vérités parfois inconfortables. Les critiques qui ont assisté aux premières représentations ont salué cette faculté à maintenir l’équilibre entre humour corrosif et justesse de ton.

Verbe cru, trouvailles linguistiques et audace scénique

Sur le plan stylistique, Bun Hay Mean joue avec la langue comme d’autres jouent avec le rythme : répétitions, accélérations, coupures et jeux d’assonances constituent un matériau verbal qui nourrit l’humour. Il use parfois d’un vocabulaire cru, volontairement frontal, mais toujours au service d’un second degré qui oblige l’auditoire à remettre en question ses réactions. Cette audace linguistique est ce qui rend le spectacle à la fois dérangeant et profondément vivifiant : on rit de ce qui choque — et le rire ouvre la porte à une réflexion qui dépasse la blague initiale. Plusieurs chroniques culturelles ont mis en avant cette capacité linguistique comme l’atout principal du show.

Une scène qui écoute et qui pique

Dans un paysage où le stand-up se professionnalise et parfois s’aseptise, Le Chinois marrant a apporté une fraîcheur : la proximité vraie avec le public, la prise de risque sur des sujets sensibles et la capacité à mourir de rire pour mieux revenir sur des fractures sociales. L’innovation n’est pas technique mais politique et morale : Bun Hay Mean a fait franchir au public des seuils qu’on croyait verrouillés, en montrant que le rire pouvait être le moteur d’un questionnement exigeant. Les retours de spectateurs et certaines critiques ont insisté sur cette dimension « pédagogique par le choc », qui transforme une heure de stand-up en une séance de catharsis collective.

Un corps scénique au service du texte

Au-delà du texte, la performance de Bun Hay Mean reposait sur un corps totalement engagé. Il modulait la voix, se levait, grondait, s’approchait du public, acceptait l’imprévu comme un partenaire de jeu. Cette nervosité contrôlée donnait aux sketches une énergie organique : on ressentait que chaque saynète pouvait basculer, qu’un mot mal choisi pouvait ouvrir une nouvelle voie. C’est ce vertige — cette impression d’être témoin d’un événement vivant plutôt que d’un spectacle poli — qui a séduit nombre de ses admirateurs. Les extraits filmés de Montreux et les vidéos diffusées sur les chaînes spécialisées montrent bien cette intensité sur scène.

Applaudissements et débats

Le parcours critique du spectacle a été majoritairement positif, certains médias saluant l’énergie, la justesse et le courage de l’humoriste. Télérama a loué la capacité du spectacle à « envoyer balader normes et bien-pensance » tout en restant drôle et percutant, tandis que Toutelaculture a insisté sur la dextérité verbale et la dimension réflexive du numéro. Naturellement, comme pour tout artiste qui pousse les limites, certaines critiques plus réservées ont pointé des passages qui peuvent heurter et des moments où la provocation frôle l’excès. Mais même ces voix critiques reconnaissent le talent scénique et la sincérité du geste.

Un succès populaire plus qu’un palmarès

Si Le Chinois marrant n’a pas été l’objet d’un grand palmarès institutionnel à la manière d’un prix officiel, il a connu une reconnaissance populaire et professionnelle significative : invitations dans des festivals, passages télé et une large diffusion d’extraits en ligne qui ont contribué à construire la notoriété de Bun Hay Mean. Sa place dans la jeune génération du stand-up francophone tient moins à des trophées qu’à la traction qu’il a su créer auprès d’un public fidèle et d’un cercle d’influenceurs culturels. Les vidéos issues du Montreux Comedy Festival ont en particulier permis d’exposer son registre à un public international.

Honnêteté sans démolition

Dire tout le bien que l’on pense du spectacle n’oblige pas à fermer les yeux sur ses limites. Par moments, la grande vitesse de l’enchaînement peut rendre certaines blagues moins lisibles hors contexte. Par ailleurs, pour certains publics, le ton cru et la provocation constante peuvent fatiguer si l’on n’est pas préparé à une posture scénique qui n’adoucit pas ses coups. Mais ces bémols n’enlèvent rien à la force d’un projet artistique construit autour d’une exigence : faire rire en forçant le regard. Les retours mitigés que l’on a pu lire témoignent davantage d’une différence de goût que d’un défaut structurel.

Pourquoi (re)voir Le Chinois marrant aujourd’hui ?

Revenir sur Le Chinois marrant, c’est se confronter à un humour qui interroge autant qu’il amuse. Quand une société traverse des questionnements identitaires, des spectacles comme celui-ci tiennent un rôle important : ils rendent visible ce qui se cache derrière les stéréotypes, ils dévoilent des mécanismes de violence verbale et ils offrent, surtout, la possibilité d’un rire réflexif. Voir ou revoir Bun Hay Mean aujourd’hui, c’est s’exposer à une parole qui secoue et, parfois, guérit par son franc-parler. Pour ceux qui acceptent d’être bousculés, l’expérience reste formatrice et jubilatoire.

Partagez votre souvenir du show

Si ce texte vous rappelle un moment particulier en salle, une réplique qui vous a fait éclater de rire ou cette fois où l’artiste vous a interpellé directement, racontez-le en commentaire. Quel passage du Chinois marrant vous a le plus marqué ? Quel sketch feriez-vous réécouter à un ami qui n’a jamais vu Bun Hay Mean ? Partagez votre souvenir, taggez une personne qui devrait le (re)voir et faisons vivre la mémoire de ce spectacle ensemble.

Partager cet article :

| Sur le même sujet

| Au hasard

Soyez le premier à réagir