Une entrée en matière qui vous prend à la gorge

Ari Aster revient là où on ne l’attendait plus : loin des cultes psychologiques et des rituels morbides qui ont fait sa réputation, Eddington choisit la frontière — géographique et morale — pour ausculter une Amérique en proie à la division. À mi-chemin entre western contemporain et satire politique, le film plante ses enjeux en mai 2020, dans une petite ville du Nouveau-Mexique où un face-à-face explosif entre le shérif et le maire transforme des voisins en ennemis. Visuellement somptueux et parfois viscéral, Eddington est à la fois le film d’un auteur sûr de sa grammaire formelle et la chronique d’une communauté qui se délite sous la pression médiatique et numérique.

Quand la mairie devient une poudrière

Le récit se tient sur un fil tendu : Joe Cross, shérif local, entre en conflit frontal avec Ted Garcia, le maire de la ville, sur fond de décisions sanitaires, manifestations et rumeurs alimentées par les réseaux. La tension politique prend un tour personnel lorsque des allégations, des humiliations et des jalousies privées éclatent au grand jour, entraînant une spirale qui va du désordre civil à l’affrontement ouvert. Aster ne se contente pas d’un spectacle de rue ; il s’intéresse à la mécanique intime qui fait basculer un homme en crise et une communauté consumée par la peur et la colère. Ce synopsis dessine la colonne vertébrale d’un film qui conjugue la proximité du drame humain et l’ampleur d’un tableau social.

Ari Aster : le cinéaste qui transforme l’effroi en miroir social

Ari Aster signe scénario et réalisation de Eddington, poursuivant une trajectoire artistique marquée par l’audace formelle et la volonté de confronter le spectateur. Après des œuvres déjà clivantes comme Hereditary, Midsommar et Beau Is Afraid, Aster pousse ici son écriture vers le réalisme acide, en tissant satire politique et tragédie humaine. Son geste se reconnaît dans la manière dont il construit des scènes longues et tendues, dans l’attention portée au détail sonore et dans la façon de laisser l’image travailler en plateau plutôt que de s’abriter derrière des effets de montage faciles. Le film confirme qu’Aster est désormais un cinéaste à l’oreille du temps, capable de capter les crispations contemporaines sans sacrifier son langage esthétique.

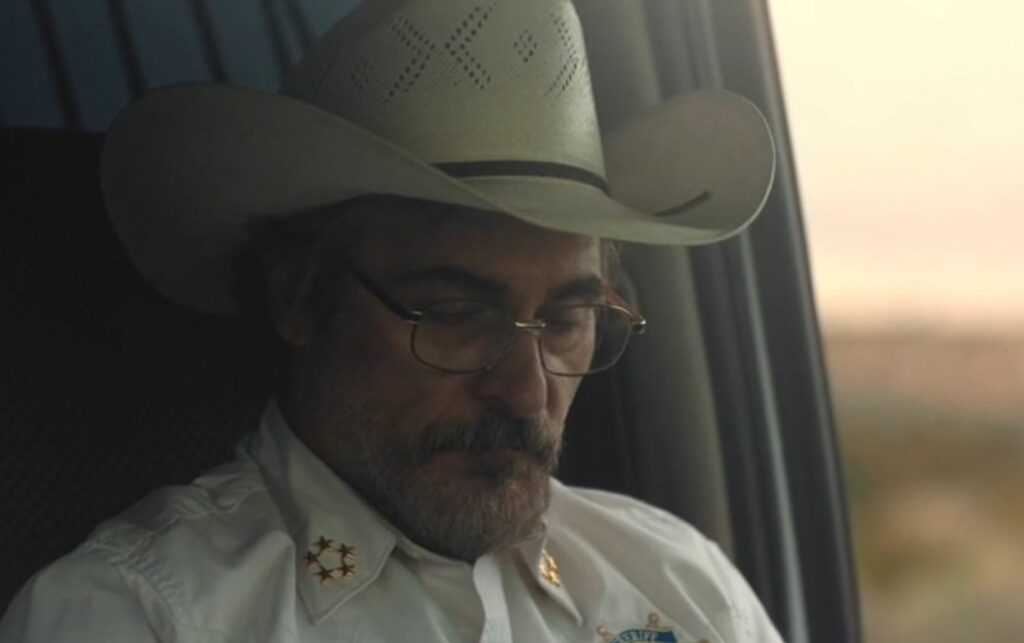

Un casting de haut vol : Phoenix, Pascal, Stone et une troupe qui ne démérite pas

La colonne vertébrale du film repose sur la présence magnétique de Joaquin Phoenix dans le rôle du shérif, face à Pedro Pascal qui incarne le maire dont la posture publique envenime les choses. Autour d’eux, le film aligne une distribution riche et diverse — Luke Grimes, Deirdre O’Connell, Micheal Ward, Austin Butler et Emma Stone figurent parmi les noms qui viennent renforcer le plateau — ce qui donne au récit une densité de visages et de registres. Chacun apporte sa couleur : Phoenix apporte une intensité nerveuse et intérieure, Pascal offre une énergie charismatique et contradictoire, tandis que les seconds rôles étoffent le tableau social et offrent des contrepoids humains à la dérive. La présence de ces acteurs, réunis sous la bannière A24/Ari Aster, transforme le film en confrontation d’interprétations autant que d’idées.

Désert, petites villes et savoir-faire artisanal

Le tournage a investi les paysages du Nouveau-Mexique, notamment Albuquerque et Truth or Consequences, des lieux qui offrent cette plastique aride et lumineuse capable de donner au film une allure de fable contemporaine. Aster s’est entouré d’une équipe technique de prestige : la photographie a été confiée au vétéran Darius Khondji, dont la signature texturale fonctionne comme un contrepoint visuel aux excès émotionnels ; la musique a été portée par Bobby Krlic et Daniel Pemberton, duo qui sait marier tension atmosphérique et poussées orchestralement dramatiques. Ces choix techniques — photographe au regard affirmé, double compositeur pour jouer les complémentarités sonores — traduisent la volonté de faire d’Eddington un film à la fois opulent et précis dans ses détails de fabrication. Les conditions de tournage, en extérieur dans des petites villes américaines, participent à l’authenticité et au réalisme de la texture filmique.

Le western contemporain repensé en satire politique

L’innovation de Eddington ne tient pas à un gadget narratif mais à un glissement de ton : Aster applique des codes du western — confrontation frontale, tension communautaire, loi et hors-loi — à une réalité politique et sanitaire récente. En inscrivant l’action au printemps 2020, il utilise la pandémie et les manifestations comme palimpseste sur lequel se lisent les fractures sociales. Le résultat est un « néo-western » qui ne joue pas la carte de l’exotisme historique mais celle d’une contemporanéité tendue, où la machine des réseaux et de la communication publique transforme les conflits locaux en scène nationale. La mise en scène n’invente pas une forme radicalement nouvelle, mais elle recycle des outils connus (longs plans, variations de rythme, exploitation du hors-champ) pour proposer un regard inédit sur la désagrégation sociale.

Une esthétique au service de l’ambiguïté morale

Sur le plan formel, Eddington multiplie les effets de contraste : plans larges qui exposent la solitude des personnages au milieu du paysage, puis gros plans qui ramènent au intime et à la honte. La caméra de Khondji capte la rudesse du climat et la nuance du visage, donnant à la confrontation publique une charge presque sculpturale. Le montage joue, quand il le faut, la carte du ralentissement pour laisser la tension se cristalliser, puis accélère pour frapper là où la narration le demande. Le mixage sonore, travaillé par Krlic et Pemberton, sait faire surgir l’inquiétude dans le banal — une sono de manifestation, un message viral, le claquement d’une pelle — et transforme des éléments quotidiens en menaces potentielles. Ce travail d’orfèvre sur la matière visuelle et sonore est l’un des grands mérites du film.

Interprétations sur le fil

Joaquin Phoenix confirme ici son art de l’échec intérieur : il compose un homme qui s’épuise dans des gestes rituels, dont la colère couve plus qu’elle n’explose, et qui se révèle tragiquement faillible. Pedro Pascal joue un personnage construit pour la scène publique, complexe parce qu’il mélange conviction et opportunisme. Emma Stone, même si son rôle est moins central que la promo laissait parfois le penser, apporte une intensité discrète et une présence capable de désarmer certaines scènes. Les seconds rôles, de leur côté, trouvent des couleurs, parfois plus réalistes que symboliques, permettant au film d’éviter la pure allégorie. Globalement, le jeu est très porté par la volonté — évidente — d’éviter la caricature : Aster demande à ses comédiens une économie qui rend les explosions émotionnelles d’autant plus violentes lorsqu’elles surviennent. Les critiques saluent unanimement les performances, même si certaines lectures reprochent au film un parti-pris parfois trop froid.

Applaudir sans naïveté

Présenté en compétition à Cannes, Eddington a déclenché des réactions vives, mêlant admiration pour la maîtrise formelle et critiques sur l’usage politique et moral de ses sujets. Plusieurs revues ont salué la photographie et certaines scènes d’ensemble, tandis que d’autres ont reproché au film une ironie parfois un peu distante vis-à-vis des enjeux sociaux qu’il dramatisait. Sur les agrégateurs et auprès de la critique anglo-saxonne, le film a obtenu des retours majoritairement positifs, mais il n’a pas été exempt de débats sur l’éthique de sa satire et sur la manière dont il traite la radicalisation identitaire. En d’autres termes, Eddington est un film qui provoque ; il est applaudi pour sa maîtrise et critiqué pour sa froideur.

Une trajectoire en construction

Après sa première cannoise, Eddington a entamé sa carrière de festival (Sydney, Revelation Perth, Fantasia entre autres) et a été distribué par A24 en salles à l’été 2025. À ce stade de son parcours, le film a surtout cumulé des sélections et des commentaries critiques plutôt que des moissons de trophées. L’absence de palmarès massif n’enlève rien à son statut : mieux, elle laisse la place à une carrière de long terme, où la discussion critique et le bouche-à-oreille pourront favoriser une réévaluation. Les chiffres d’exploitation initiaux montrent une performance modeste au box-office, mais cohérente avec une œuvre qui mise plus sur le temps long et la conversation que sur l’explosion commerciale immédiate.

Miroir ou mise en garde ?

Le film interroge la manière dont le cinéma peut documenter la contemporanéité sans s’y noyer. Aster ne fait pas de pamphlet ; il propose une fable contemporaine où les réseaux rendent visibles des haines, mais où la responsabilité individuelle reste au centre du drame. Par son mélange de langage pictural et de satire sociale, Eddington rappelle que le cinéma peut toujours jouer le rôle d’un miroir déformant mais puissant : il renvoie au spectateur ses propres incohérences, ses susceptibilités et la fragilité des solidarités. À l’ère où l’image circule plus vite que la réflexion, filmer la dérive collective exige un équilibre que le film tente — et souvent parvient — à trouver.

Parfois trop clinique, parfois trop suggestif

Rien n’est parfait. Le principal reproche que l’on peut adresser à Eddington relève d’un écart entre la froideur de l’observation et l’exigence d’empathie : certains spectateurs pourront ressentir une distance gêneante, comme si la caméra, trop intelligemment située, regardait sans se mouiller. D’autres ressentiront que le film multiplie les effets de signe (manifestations, masques, hashtags) sans toujours approfondir les causes structurelles qu’il met en scène. Ces réserves n’annihilent pas la valeur du geste, mais elles rappellent que le cinéma politique exige, pour convaincre pleinement, un souffle moral qui ici vacille parfois entre satire et jugement clinique.

Une œuvre majeure d’un auteur en maîtrise, à réserver aux spectateurs exigeants

En somme, Eddington n’est pas un film confortable. C’est un film ambitieux, formellement accompli, qui réclame du spectateur une attention critique et une capacité à supporter l’ironie mordante. Ari Aster signe avec ce film une œuvre qui confirme sa place d’auteur singulier : il sait composer des images puissantes, diriger des acteurs au sommet et faire parler la texture sonore. Si le film peut sembler parfois clinique dans son ironie, il possède néanmoins la force de nous obliger à regarder — et c’est, au cinéma comme ailleurs, une performance rare et précieuse. Pour qui accepte d’être secoué et interpellé, Eddington est un film à voir, débattre et méditer.

Partager cet article :

Je suis Guillaume, critique de films passionné dont les analyses incisives et captivantes enrichissent le monde du cinéma. Avec un flair pour déceler les subtilités artistiques, je partage mes réflexions à travers des critiques percutantes et réfléchies. Mon expertise, alliée à une plume élégante, fait de moi une voix influente dans l'univers cinématographique.

| Sur le même sujet

| Les plus lus

Soyez le premier à réagir