Une entrée en matière à 130 km/h

Il y a des thrillers qui jouent la surenchère, alignant les péripéties comme les virages d’un col de montagne. Et puis il y a Hallow Road, qui fait exactement l’inverse : il serre la trajectoire, verrouille l’espace, resserre l’action, et ne relâche jamais la pression. Babak Anvari filme une nuit d’enfer du point de vue de deux parents qui reçoivent l’appel que personne ne veut entendre. Débute alors une course contre la montre, presque intégralement à l’intérieur d’une voiture, où l’habitacle devient chambre de décompression, caisse de résonance et finalement tribunal intime. En 80 minutes d’une tension d’acier, le film substitue au spectacle l’écoute, au jump scare l’angoisse rampante, et aux effets massifs une dramaturgie dépouillée qui mord à la gorge. L’efficacité de la proposition tient à sa radicalité : Anvari nous enferme avec ses personnages et nous place au plus près de leurs contradictions, où les bons choix n’existent plus, seulement des priorités mouvantes et des responsabilités qui s’alourdissent à chaque kilomètre.

Une nuit, une route, trois voix

Une dispute familiale a mal tourné. La fille a pris la voiture du père, a disparu quelques heures, et appelle au milieu de la nuit : elle vient de heurter une jeune femme sur une route forestière, une artère quasi mythifiée par les légendes locales. La mère, paramédic chevronnée, tente de garder la tête froide, de guider sa fille à distance, de rappeler les gestes qui sauvent et surtout la marche à suivre. Le père, lui, n’entend qu’une chose : protéger son enfant, quoi qu’il en coûte. Coincés entre la morale et l’instinct, ils roulent à tombeau ouvert, alternant aveux et dénégations, prières et plans B. La voix paniquée de la jeune fille, entendue au téléphone mais rarement incarnée, amplifie le sentiment de hors-champ : tout ce qui compte est là, dans l’obscurité qui cerne le pare-brise et dans ce fil fragile qui les relie encore. Plus la voiture avance, plus la vérité recule — et l’on comprend que Hallow Road est moins un film à énigme qu’une descente au cœur d’un lien parental ébranlé par les secrets, les omissions et les arrangements avec la réalité.

Babak Anvari, architecte de l’angoisse maîtrisée

Révélé par Under the Shadow, confirmé par Wounds puis I Came By, Babak Anvari s’est imposé comme un cinéaste de l’espace contraint et de la tension morale. Ici, il pousse son obsession du huis clos à un quasi-paroxysme : l’essentiel du récit se déroule dans un seul véhicule, en temps quasi réel, avec une caméra qui se cale au rythme des respirations et des silences. Anvari n’est pas un formaliste ostentatoire ; c’est un dynamiqueur. Il cherche, par la grammaire la plus simple, à déclencher l’adrénaline et la dissonance cognitive : cadrages serrés sur les mains qui tremblent, reflets de feux sur des visages qui se décomposent, angles qui se déportent à mesure que la morale tangue. Ce minimalisme revendiqué — qui convoque forcément Locke comme aïeul — n’a rien d’un exercice scolaire : il redonne au jeu et à la voix la première place, et replace le spectateur à l’endroit le plus dangereux possible, celui où l’on doit choisir. La cohérence de son geste s’appuie sur un trio artistique solide : l’image élégamment nerveuse de Kit Fraser, le montage acéré de Laura Jennings, et une partition dissonante signée Lorne Balfe et Peter G. Adams, qui pulse comme un cœur en tachycardie. Ces éléments ne relèvent pas de l’anecdote, ils définissent la mécanique du film telle qu’observée et saluée lors de sa sortie britannique au printemps 2025.

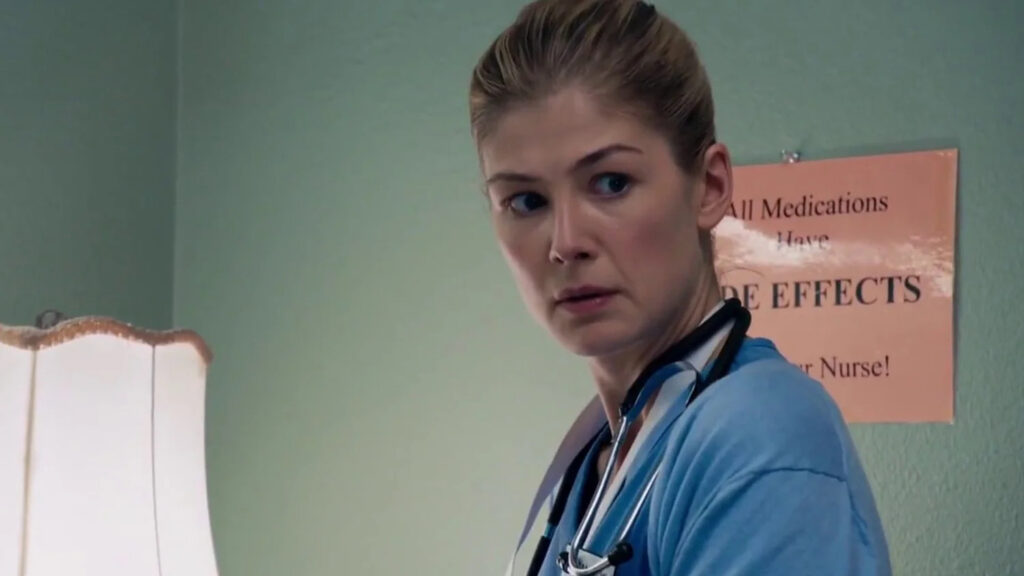

Rosamund Pike et Matthew Rhys, duel à huis clos

On ne « tient » pas 80 minutes en biplace sans acteurs capables d’habiter chaque interstice. Rosamund Pike donne à Maddie une autorité presque clinique, celle d’une professionnelle du secours qui sait ce que l’émotion coûte en minutes perdues. Son regard, tour à tour impassible et noyé, raconte le combat intérieur d’une mère partagée entre l’éthique de son métier et l’amour déraisonnable pour son enfant. Face à elle, Matthew Rhys incarne un père au sang chaud, protecteur jusqu’à la cécité morale, dont la douceur se fissure quand l’hypothèse du scandale s’invite dans l’habitacle. Leurs lignes s’entrechoquent, leurs timbres s’opposent, et c’est ce frottement qui génère l’électricité dramatique du film. Megan McDonnell, souvent cantonnée à une présence vocale, imprime la panique et la fragilité d’Alice ; sa voix devient un personnage à part entière, modulant la perception du réel et éteignant tour à tour la confiance et le doute. Cette économie de moyens exige des jeux « à nu » : Pike et Rhys s’y jettent sans ceinture, composant un couple crédible jusque dans les micro-dissonances — ces gestes avortés, ces phrases coupées, ces silences où l’on devine des années de non-dits. La presse britannique n’a pas manqué de souligner la tenue de ces performances au moment de la sortie en salles au Royaume-Uni et en Irlande.

17 jours de tournage, un plan-monstre et un cockpit

La fabrication de Hallow Road est à l’image de son récit : resserrée, tendue, sans filet. Le film a été tourné en 17 jours, un calendrier quasi militaire qui a joué comme un accélérateur d’intuition. Anvari et son équipe ont poussé l’exercice de répétition très loin, jusqu’à tenter un plan de 55 minutes en une seule prise au stade des essais, afin de roder la chorégraphie des acteurs et d’éprouver la dramaturgie en bloc. Si ce marathon n’apparaît pas tel quel à l’écran, il infuse toute la mise en scène finale : enchaînements fluides, continuité émotionnelle, cohérence spatiale dans un espace mouvant. À l’image, Kit Fraser varie intelligemment les focales et les axes pour casser l’impression de répétition tout en respectant la logique d’un habitacle. Le film s’autorise des « respirations visuelles » — un écran de GPS qui clignote comme un métronome, un rétroviseur qui piège un fragment de vérité — et laisse à la bande-son le soin de dilater l’angoisse. La musique, mixée au plus près d’un design sonore granuleux, installe une sensation d’étau qui se resserre au gré des décisions des personnages. Tous ces choix, expliqués et observés dès la première mondiale au printemps, constituent le squelette du langage de Hallow Road.

Un road-movie immobile qui dépoussière le thriller

On ne réinvente pas un genre en empilant les gimmicks ; on le bouscule en déplaçant son centre de gravité. Le pari de Hallow Road est là : faire du devoir parental l’objet même du suspense. En refusant le spectacle de l’accident pour privilégier les conséquences morales et psychologiques, le film se tient à rebours d’une certaine imagerie horrifique contemporaine. L’innovation n’est pas spectaculaire, elle est structurelle : le dispositif acoustique et spatial recentre l’ouïe et capte l’invisible, transformant chaque vibration, chaque bruit de branche sous la pluie, chaque souffle coupé au téléphone en indices. Le film emprunte au théâtre sa concentration et au roman noir sa progression par aveux, et c’est ce mélange qui donne la sensation d’une expérience neuve malgré un cadre minimaliste. On a comparé l’exercice à Locke pour l’évidence du véhicule comme scène ; la différence tient au triangle familial et à la manière dont Anvari orchestre la culpabilité comme moteur dramatique. Ce n’est pas l’accident qui effraie, c’est tout ce qui précède et s’ensuit, tout ce que la voiture charrie d’illusions et de renoncements.

Quand le son raconte l’horreur

Si l’on retient tant de Hallow Road, c’est aussi pour son imaginaire sonore. Anvari et ses collaborateurs ne se contentent pas de musicaliser l’angoisse : ils fabriquent littéralement de la sensation. Les craquements, halètements, vibrations sourdes deviennent des chocs physiologiques qui guident l’imagination du spectateur. En entretien, l’équipe a raconté avoir eu recours à des trouvailles de foley très physiques — jusqu’à simuler des textures organiques pour certains impacts — afin de court-circuiter notre défense rationnelle et déclencher une réaction viscérale. Loin des banks de sons standardisés, cette approche artisanale, orientée « sensation », inscrit le film dans une tradition d’horreur sensorielle où l’on ressent avant de comprendre. Dans une salle, cette dimension prend toute sa puissance : l’habitacle devient alors caisson de basse et chaque souffle appelle une conséquence.

Des acteurs à fleur de peau : précision et vérité

Le génie discret de Rosamund Pike tient à sa science du contretemps : elle parle droit quand on l’attend tremblante, se fissure quand on croit la sentir inébranlable. Elle fait de Maddie une femme qui tient jusqu’à casser, non par faiblesse mais par surcontrôle. Matthew Rhys, lui, travaille l’instabilité : il passe, dans un même plan, de l’apaisement performatif à la panique sourde, du bon sens à la stratégie bancale du secret. À deux, ils composent un couple crédible, où chacun a raison contre l’autre et tort avec soi. Megan McDonnell, que l’on ne verra que par bribes et surtout que l’on entendra, imprime le film d’une présence absente : sa voix, c’est l’aimant dramatique qui attire, repousse, égare. Cette distribution « à circulation d’air limité » est une épreuve de précision ; elle est réussie parce que les trois jouent la note juste, sans appuyer, sans « faire du cinéma » pour compenser l’économie de décor.

Thèmes sous la tôle : amour, mensonge et responsabilité

Sous son suspense, Hallow Road est un film sur l’éducation et ses lignes de faille. Jusqu’où protéger sans couverturer? Où commence le mensonge utile et où finit-il? Comment articuler la loyauté familiale et la loi commune? En forçant ses personnages à décider dans l’urgence, Anvari met à nu des habitus d’adultes qui ont confondu « aimer » avec « amortir ». Ce n’est pas un film moralisateur ; c’est un film moralisant au sens noble : il vous place face à vous-même, à ce que vous feriez, à ce que vous prétendez que vous feriez. Dans la voiture, on ne discute pas de principes, on mesure leur poids. La route qu’empruntent Maddie et Frank n’est pas qu’un itinéraire GPS ; c’est un corridor éthique où chaque embranchement a un coût. Voilà pourquoi le film colle à la peau : il réactualise la terreur la plus contemporaine, celle des parents hyper-conscients et hyper-responsables, qui ont tant voulu bien faire qu’ils ne savent plus comment faire.

Récompenses, première et trajectoire en festivals

Dès sa première mondiale au South by Southwest en mars 2025, Hallow Road a été identifié comme un white-knuckle ride d’une redoutable efficacité. Sa sortie en salles au Royaume-Uni et en Irlande mi-mai a confirmé l’adhésion critique, plusieurs médias saluant la rigueur du dispositif et la tenue des interprètes. La trajectoire festivalière s’est poursuivie au Brussels International Fantastic Film Festival, où le film a décroché le Prix de la Critique — une distinction révélatrice de sa force d’écriture et de sa maîtrise formelle — avant d’être projeté au NIFFF en Suisse durant l’été. Aux États-Unis, sa sortie commerciale est programmée à l’automne 2025, dans la foulée de son passage au Overlook Film Festival. Cette chronologie, qui mêle tremplins festivaliers et sorties ciblées, accompagne bien un film de ce format : on le découvre en groupe, on en discute ensuite longtemps, et l’on observe avec intérêt comment il s’installe sur la durée.

Comment ça tient ?

La réussite tient à ce que tout est à sa place. Le découpage ne singe pas le « plan-séquence » mais en adopte la continuité émotionnelle. La caméra n’est pas décorative : elle respire avec les personnages, observe les mains qui hésitent, le cuir du volant qui grince, les paupières qui vacillent. La musique ne vient pas « planter » les scènes ; elle accompagne les zones grises, creusant sous le récit un socle d’inquiétude qui se densifie. On sent, derrière chaque coupe, la mémoire de ce rodage en longues prises : cela donne une matière organique, une sensation de vécu qui évite au film d’être une simple démonstration de style. Sur la route, c’est le rythme qui candélabre la narration : accélérations, accalmies, reprises — le montage épouse cette oscillation. Résultat : un film compact, sans gras, qui se revoit avec plaisir pour traquer les signaux faibles disséminés en chemin. Ces choix d’écriture et de mise en scène ont été largement commentés lors des premières projections publiques et critiques spécialisées.

Poussé à l’extrême la parentalité

L’innovation, ici, n’est pas une question d’outil mais de regard. Oui, d’autres films ont déjà calé un récit dans une voiture ; mais Hallow Road se distingue par son point de vue parental poussé à l’extrême, par la centralité de la voix comme moteur dramatique, par la gestion du hors-champ qui transforme l’invisible en menace principale. Là où nombre de thrillers recentrent toujours la résolution, Anvari assume de laisser du trouble, comme si la vérité, quand elle advient, ne pouvait que décevoir la pulsion de maîtrise qui gouverne ses personnages. Le film innove, aussi, parce qu’il choisit de mettre en crise nos réflexes contemporains : on s’étonne parfois de voir ces parents « ne pas faire » ce que la technologie permettrait — suivre un téléphone, déclencher une alerte — mais ce décalage est précisément ce qui ouvre le récit à la réflexion, et que la critique a relevé en relevant l’ambiguïté féconde de ces manques apparents.

Le grain de réel : production et ancrage

La production a été pensée pour maximiser la cohérence et la mobilité : une équipe réduite, des décors limités, un travail précis sur la nuit et ses textures. Les prises de vues se sont déroulées entre l’Irlande et l’Europe centrale, dans un cadre logistique qui a permis de composer un nocturne routier crédible sans verser dans l’illustration touristique. Ce choix d’implantation donne au film un accent particulier : on ne sait jamais exactement où l’on est, et c’est tant mieux, parce que l’univers du film est d’abord psychique. Les annonces de tournage avaient d’ailleurs souligné cet équilibre entre pragmatisme industriel et ambition esthétique — un équilibre que l’on reconnaît immédiatement à l’écran dans la tenue visuelle de l’ensemble.

Ce qu’on emporte après la projection

On sort de Hallow Road avec les épaules hautes et la gorge sèche. Pas parce qu’on a sursauté dix fois, mais parce que le film a réussi ce que les grands thrillers visent : installer un dilemme dans votre corps. Le lendemain, on repense à une phrase dite trop vite, à un choix qui change tout, à cette seconde où le regard de Pike flanche, à cette route qui est autant un symbole qu’un lieu. Le film a l’intelligence de se refermer sans écraser, laissant le spectateur recomposer ses hypothèses. Il ne prétend pas raboter les incohérences possibles ; il les assume comme matière même de l’expérience humaine, où l’on décide d’abord et l’on rationalise ensuite.

Tourner le dos ou affronter le réel ?

Hallow Road est une réussite parce qu’il tient sa promesse : faire d’une situation simple un oratorio de tension. Babak Anvari orchestre un dispositif qui n’a rien de gadget ; c’est une éthique de mise en scène qui choisit la proximité, la responsabilité et l’écoute. Rosamund Pike et Matthew Rhys, impeccables, portent sur leurs épaules un film qui ferait s’écrouler des interprètes moins subtils. Dans un paysage saturé de high concepts clinquants, Hallow Road rappelle qu’il suffit parfois d’une voiture, d’une voix, d’un secret pour renouveler nos peurs. À l’heure des bilans, on comprend pourquoi la critique l’a distingué à Bruxelles et pourquoi sa trajectoire de festivals s’est faite au pas de charge : c’est un film sûr de sa forme, lucide sur son sujet, cisaillé à la bonne longueur. On l’a vu, on l’a vécu — et il continue de rouler, moteur coupé, longtemps après nous.

Partager cet article :

Je partages avec passion ses analyses affûtées et ses coups de cœur culturels. Cinéphile curieux, gamer invétéré et explorateur infatigable de sorties en tout genre, il aime plonger dans les univers variés que proposent les films, les jeux vidéo, les séries et les événements culturels. Pour moi, chaque œuvre est une expérience à vivre, à comprendre et à transmettre — avec justesse, humour et un brin de subjectivité assumée.

| Sur le même sujet

| Les plus lus

Soyez le premier à réagir