Entrons dans la poussière sans cérémonie : Le Bon, la Brute et le Truand est plus qu’un western — c’est un opéra secoué par le vent du désert, un film qui a redessiné la manière de filmer la violence et l’ironie au cinéma. Sorti en 1966 et réalisé par Sergio Leone, il réunit Clint Eastwood, Lee Van Cleef et Eli Wallach dans une course au trésor en pleine guerre de Sécession. Troisième volet non officiel de la « trilogie du dollar », le film n’a pas seulement rapporté gros ; il a implanté dans l’imaginaire visuel du cinéma des images, des sons et des silences qu’on ne cesse de citer.

Au bout d’un colt

On pourrait résumer l’action très simplement sans trahir le plaisir : trois hommes — Blondie, Angel Eyes et Tuco — se trompent, se retrouvent, se trahissent et se lient tour à tour, le tout mené par la promesse d’un butin enterré dans un cimetière oublié. La guerre hurle autour d’eux, mais l’enjeu personnel demeure presque comiquement petit : trouver de l’or. Entre trahisons, duels, embuscades et comédies d’erreurs, le film compose un récit d’aventure tendu comme un ressort où la camaraderie et la cupidité s’entrechoquent sans cesse. Ce canevas apparent cache une mécanique très consciente du récit et du rythme.

Sergio Leone, chef d’orchestre des gros plans et des silences trop longs

Sergio Leone n’est pas venu au western pour en faire une copie ; il est venu pour le déformer, l’agrandir et lui offrir des silences obèses. Héritier de la mise en scène européenne et du souffle du cinéma muet, Leone joue la partition des gestes et des regards : plans extrêmement rapprochés sur des yeux, profils ciselés, longues respirations visuelles entre deux explosions. Son travail sur la durée des plans, l’alternance de très grands cadres et de très gros plans, et son usage du hors-champ pour créer une tension constante ont changé la grammaire du film d’action. Ce geste stylistique est l’un des apports majeurs que lui reconnaissent historien.ne.s et critiques.

Eastwood, Van Cleef, Wallach… les légendes

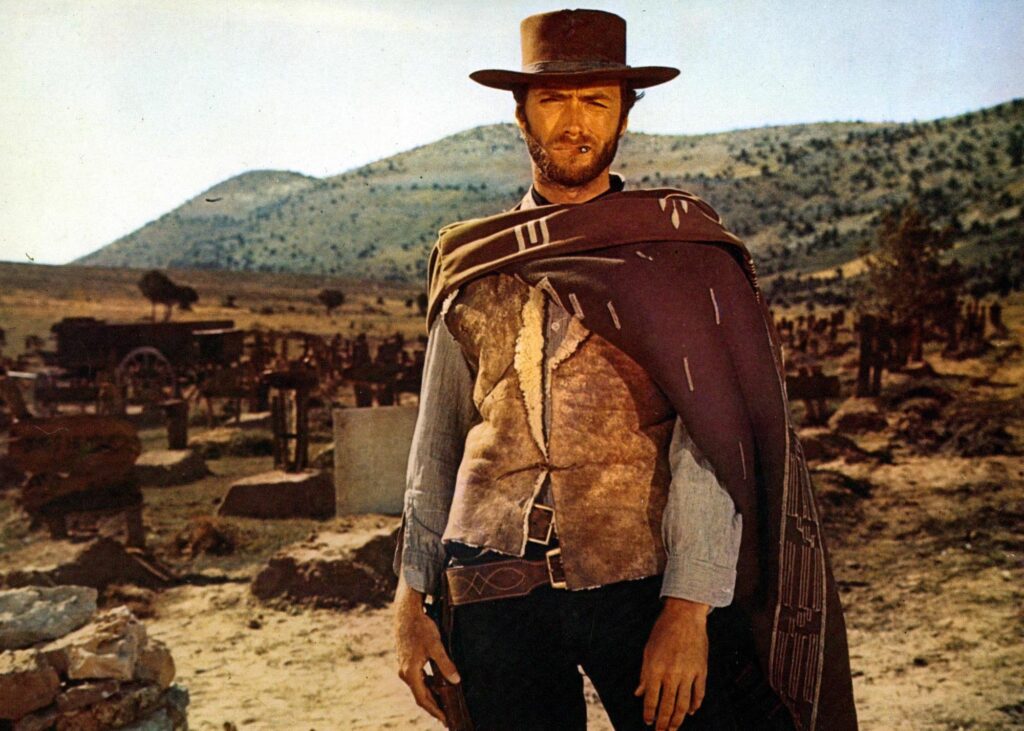

Clint Eastwood, en Blondie, incarne le héros improbable : lacunaire en psychologie explicite mais archétype parfait de l’anti-héros — il donne au film sa ligne de conduite froide et ponctuée d’ironie. Lee Van Cleef, dans le rôle d’Angel Eyes, apporte la menace élégante ; sa menace est routinière comme une machine bien huilée. Eli Wallach, en Tuco, est la surprise vitale : comique, pathétique, roublard et profondément humain, il offre au film ses moments les plus burlesques et les plus chaleureux. L’alchimie entre ces trois figures explique en grande partie la longévité du film : leur trio tient la balance entre tragédie, comédie et western épique.

De Cinecittà à Tabernas

Le tournage s’est déroulé entre studios et déserts : Cinecittà à Rome a fourni les infrastructures tandis que l’essentiel des extérieurs a été tourné dans le sud de l’Espagne — la célèbre Tabernas d’Almería et d’autres lieux andalous qui fournissent une topographie sèche et quasi-lunaire. Le décor le plus mythique, le cimetière de Sad Hill, a été créé pour la scène finale ; longtemps laissé à l’abandon, il a connu une restauration qui a transformé ce lieu en pèlerinage pour cinéphiles. La photographie de Tonino Delli Colli, travaillant avec la lumière méditerranéenne et des filtres précis, donne à chaque plan une texture quasi-picturale. Le recours aux décors réels, plus que scénographiques, renforce ce mélange de réalisme cru et de monumentalité stylisée.

Ennio Morricone et l’orchestration des odeurs de poudre

On ne peut parler du film sans s’arrêter sur la composition devenue légendaire d’Ennio Morricone. La musique n’accompagne pas seulement l’image ; elle la commente, la détourne, la raille parfois. La « mélodie du dollar » — sifflets, chœurs sporadiques, guitares, percussion sèche — scande le récit et transforme des scènes de marche en marches funèbres satiriques. Morricone a inventé un lexique musical pour Leone : sons non conventionnels, leitmotivs entêtants et instrumentation hybride qui rendent le film immédiatement identifiable à l’oreille. Le score de Le Bon, la Brute et le Truand est entré depuis longtemps dans le panthéon des musiques de film.

Ce que Leone a « cassé » pour mieux recoller

Leone n’a pas tant inventé des motifs narratifs que remodelé l’expression visuelle du récit de genre. Son mélange de silence et d’ellipse, d’épique et de trivial, a offert au western une nouvelle dramaturgie : la durée devient suspense, le hors-champ devient menace, le plan fixe devient attaque. Ces procédés, qui paraissaient autrefois des audaces, sont aujourd’hui des tropes répandus — du duel en champ-contrechamp extrême au montage qui joue la dissonance. L’influence de Leone sur le cinéma mondial, des films d’action contemporains aux auteurs indépendants, est régulièrement soulignée par les spécialistes.

Les acteurs : sont-ils bons ou savamment stylisés ?

Autrement dit : jouent-ils ou posent-ils pour la légende ? La réponse tient dans l’évidence du style de Leone : les comédiens ne sont pas ici des « explorateurs psychologiques » mais des arêtes dramatiques, des forces en présence. Eastwood est une économie de gestes, Van Cleef une précision menaçante et Wallach une explosion d’instincts. Tout le monde « fonctionne » car chacun sait ce qu’il représente dans la fable. Le jeu parfois outré de Tuco, plein de cabotinage, peut prêter au burlesque — volontaire ou non — mais c’est précisément ce mélange de gravité et de pantomime qui nourrit la comédie noire du film.

Burlesque, fausse pompe et éclats involontaires

Si l’on adopte le ton ironique que tu demandes, le film regorge de micro-tilts comiques : Tuco courant après Blondie, la façon quasi-opératique dont un général traverse un champ de soldats morts, ou certaines répliques livrées avec une solennité qui frôle le pastiche. Parfois la solennité du cadre rend la situation presque absurde ; une longue tenue de plan sur un visage en proie à la peur finit par avoir quelque chose de clownesque. Mais ce rire n’est pas un défaut absolu : il agit comme un contrepoint, un levain qui fait lever la pâte tragique et la rend plus digeste. Leone savait ménager des respirations qui autorisaient le spectateur à sourire, souvent nerveusement.

Les duels, la mise en scène du regard et l’apothéose du cimetière

La scène finale au cimetière de Sad Hill est devenue une image-archétype du cinéma : le montage y fait jouer le regard, la musique arelle et les gros plans comme autant d’instruments d’une symphonie visuelle. C’est un triple duel où le ralenti, la découpe et la musique transforment la confrontation en rituel. Cet épilogue concentre l’essence du film : spectacle, ironie et mélancolie se confondent pour livrer une séquence mémoire. La restauration du site puis les hommages en ont fait un lieu presque sacré pour les fans du cinéma de genre.

Triomphe populaire

À sa sortie, Le Bon, la Brute et le Truand s’est imposé comme un succès commercial considérable, surtout après sa distribution internationale, et il a contribué à faire d’Eastwood une star mondiale. Sur le plan des trophées, le film n’a pas raflé les Oscars majeurs de son époque, mais il a engrangé une reconnaissance durable — critique, culturelle et académique — qui dépasse souvent les palmarès initiaux. Sa postérité, sa présence dans les listes des meilleurs westerns et son adoption par la culture populaire valent parfois mieux que des statues de cérémonie.

Le style prime sur la chair

Rien n’est parfait, et un reproche que l’on adresse parfois au film est son goût pour la stylisation au détriment d’une exploration plus fine des personnages. Les motivations profondes restent souvent survolées et le film préfère la fable à l’étude psychologique. Cette distance volontaire peut frustrer ceux qui espèrent une épaisseur réaliste, mais elle est aussi la condition de la grandeur dramatique et de l’ironie que Leone déploie. En somme : on échange quelque chose d’intime contre une expérience sensorielle collective.

Un western qui sourit dans sa barbe

Si je dois trancher en gardant la langue dans la joue : Le Bon, la Brute et le Truand est un film qui vous caresse la nuque avec un colt puis vous invite à un rire grinçant. Il est à la fois pompeux et rustique, grandiose et malicieux, stylisé et profondément populaire. C’est une pièce de cinéma qui a inventé sa propre mythologie visuelle et sonore, et qui sait se moquer d’elle-même sans perdre la majesté. Pour le spectateur qui aime que le cinéma lui parle avec des images puissantes et des clins d’œil, c’est un festin dont on ressort poussiéreux et content.

Voir ou revoir

Allez voir (ou revoir) ce film si vous appréciez les constructions filmiques audacieuses, les trois-hommes-au-bord-du-précipice et la musique qui s’accroche au coeur. Évitez-le peut-être si vous exigez des portraits psychologiques fouillés et un réalisme naturaliste absolu. Et si vous aimez repérer les moments où le cinéma bascule en presque-burlesque — ceux-là mêmes qui font sourire malgré soi — préparez-vous à noter chaque grimace de Tuco comme s’il s’agissait d’un trésor.

Partager cet article :

Je suis Claire, critique passionnée avec un regard acéré pour les détails artistiques. Mes critiques mêlent profondeur et élégance, offrant des perspectives uniques sur les médias. Avec une plume raffinée et une compréhension fine des œuvres, je m'efforce d'enrichir le dialogue et d'éclairer les spectateurs.

| Sur le même sujet

| Les plus lus

Soyez le premier à réagir