Trop long à lire

Dans cette critique analytique, ironique et poétique, Playdate (2025) est examiné comme une comédie d’action symptomatique du cinéma de plateforme contemporain. Réalisé par Luke Greenfield, le film met en scène Kevin James et Alan Ritchson dans une histoire où une simple rencontre entre parents dégénère en cavale violente et absurde. Derrière ses gags et ses explosions, Playdate aborde la paternité moderne et les injonctions masculines, sans jamais les approfondir pleinement. Amusant par moments, inégal dans son ton, le film divertit sans laisser d’empreinte durable, préférant l’efficacité immédiate à l’audace.

Une innocente après-midi, ou l’art de transformer le banal en chaos

Il existe au cinéma une catégorie de films qui prennent un geste quotidien, presque insignifiant, et décident d’en faire un champ de ruines. Playdate appartient à cette famille-là. En partant d’une situation aussi anodine qu’un rendez-vous entre enfants — cette diplomatie parentale faite de sourires forcés, de cafés tièdes et de silences gênés — le film de Luke Greenfield, sorti en 2025 sur Amazon Prime Video, promet une collision entre la comédie familiale et l’action débridée.

Sur le papier, l’idée amuse : deux pères que tout oppose, une après-midi censée rapprocher leurs enfants, et une spirale de violence absurde déclenchée par des forces qui n’avaient rien à faire dans une banlieue proprette. Sur l’écran, Playdate devient un objet plus étrange, parfois franchement maladroit, mais aussi révélateur d’un certain état du cinéma comique américain contemporain : celui d’un humour qui hésite entre l’autodérision et le chaos, entre le rire réflexe et la déflagration.

La promesse ludique : une playdate comme terrain miné

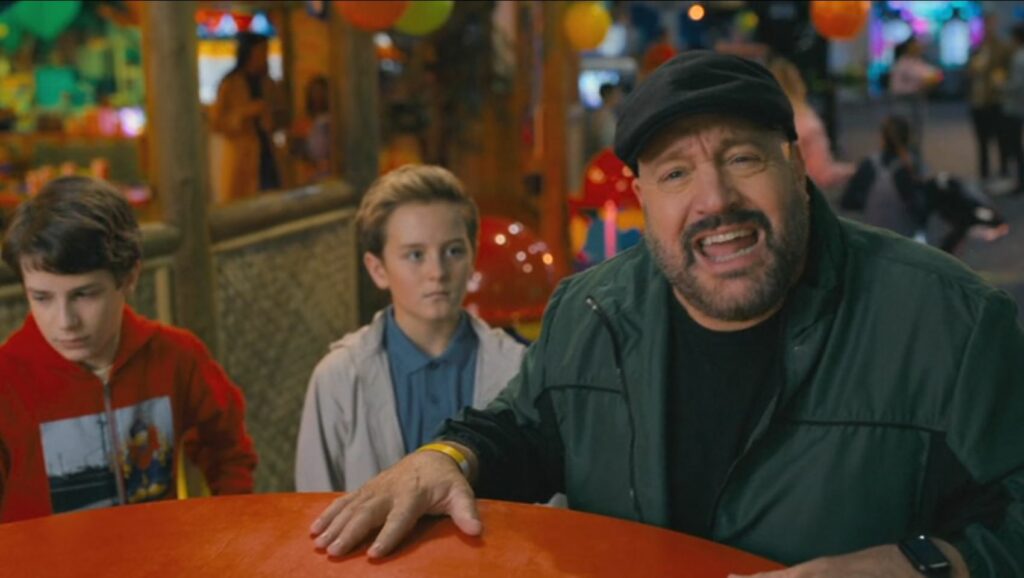

Le scénario, écrit par Neil Goldman, repose sur une mécanique simple. Brian (Kevin James), père récemment licencié et en quête de sens, accepte d’organiser une playdate pour son fils. Il se retrouve face à Jeff (Alan Ritchson), ancien militaire au charisme intimidant, aujourd’hui père au foyer au sourire trop large pour être totalement rassurant.

Ce qui devait être une après-midi de politesse sociale vire rapidement à la cavale absurde lorsque les deux hommes se retrouvent pris pour cibles par des mercenaires. À partir de là, Playdate bascule dans une comédie d’action qui revendique son goût pour l’excès et la collision des tons.

Ce basculement est le cœur du film… et aussi sa principale fragilité. L’idée de transformer une rencontre parentale en film de poursuite est brillante par son absurdité même. Mais encore faut-il savoir quel film on veut être : une satire sociale, une farce musclée ou un pur produit d’action comique.

Luke Greenfield, ou l’art du mélange instable

Luke Greenfield n’est pas un inconnu du genre. Il a souvent navigué entre comédies grand public et tentatives plus audacieuses, sans jamais réellement se poser dans une identité stylistique forte. Playdate confirme cette tendance.

La mise en scène est efficace, parfois même nerveuse, mais rarement inspirée. Greenfield sait gérer les scènes d’action, cadrer les corps en mouvement, maintenir une lisibilité correcte dans le chaos. En revanche, il peine à créer une véritable signature visuelle. Le film ressemble souvent à ce qu’il est : un produit de plateforme, pensé pour être consommé rapidement, sans laisser de trace durable.

Pourtant, derrière cette neutralité apparente, on sent une volonté de faire dialoguer deux mondes : celui de la comédie domestique et celui du film d’action quasi parodique. Ce dialogue ne trouve pas toujours son équilibre, mais il génère des moments de friction intéressants.

Kevin James : le clown fatigué face au monde moderne

Kevin James incarne Brian avec une familiarité presque confortable. Il est ce qu’il a toujours été : un corps comique massif, un visage perpétuellement surpris par la violence du monde, un homme dépassé par les événements.

Dans Playdate, son personnage est plus fragile que d’habitude. Le licenciement initial n’est pas qu’un prétexte narratif : il installe un malaise, une perte de repères, une masculinité vacillante. Brian est un père qui doute, un homme qui tente de rester pertinent dans un monde où il n’a plus vraiment sa place.

James excelle dans ces zones de vulnérabilité. Lorsqu’il ne force pas l’humour, lorsqu’il laisse apparaître la fatigue et l’incompréhension, il devient presque touchant. Malheureusement, le film ne lui laisse pas toujours l’espace nécessaire pour explorer cette dimension, préférant souvent le gag immédiat à la nuance.

Alan Ritchson : le corps comme blague permanente

Face à lui, Alan Ritchson est une anomalie volontaire. Connu pour ses rôles physiques, presque surhumains, il incarne Jeff comme une caricature consciente : un père au foyer dont le corps semble appartenir à un autre film.

Ritchson joue sur le contraste. Son physique d’action hero est constamment mis en tension avec les situations domestiques les plus triviales. Il prépare des goûters, parle d’éducation bienveillante, tout en laissant planer une menace latente. Le film tire une partie de son humour de cette dissonance permanente.

C’est sans doute l’une des réussites de Playdate. Jeff n’est jamais totalement sérieux, ni complètement parodique. Il devient une sorte de commentaire vivant sur l’absurdité des archétypes masculins au cinéma : le guerrier reconverti en parent modèle, le corps de l’action prisonnier d’un quotidien banal.

Une galerie secondaire sous-exploitée

Autour de ce duo central gravitent plusieurs seconds rôles solides : Sarah Chalke, Isla Fisher, Alan Tudyk, Stephen Root, entre autres. Tous apportent une énergie, parfois une excentricité bienvenue, mais restent souvent cantonnés à des fonctions utilitaires.

Le film ne prend pas le temps de les développer, comme s’il craignait de ralentir sa course en avant. C’est regrettable, car ces personnages auraient pu enrichir la dimension satirique du récit, notamment sur la parentalité, les rapports sociaux et la pression des apparences.

Quand l’absurde lutte contre le convenu

Le scénario de Playdate oscille constamment entre deux pulsions contradictoires. D’un côté, une envie de chaos absurde, presque anarchique. De l’autre, une structure très classique, presque rassurante.

Certaines scènes brillent par leur décalage : une discussion éducative interrompue par une fusillade, une poursuite dans un décor trop propre pour accueillir la violence. D’autres tombent dans des facilités attendues, des blagues prévisibles, des résolutions trop sages.

Le film semble parfois avoir peur de son propre potentiel subversif. Il ose l’excès, mais toujours avec un filet de sécurité, comme s’il craignait de perdre son public en route.

Rythme et montage : une énergie inégale

Avec une durée d’environ 1h34, Playdate ne s’éternise pas. Le rythme est globalement soutenu, mais souffre de creux narratifs. Certaines scènes d’action paraissent étirées, tandis que des moments émotionnels sont expédiés trop rapidement.

Le montage privilégie l’efficacité à la respiration. Cela donne un film qui se regarde facilement, mais qui laisse peu d’espace à la contemplation ou à la véritable tension dramatique.

Musique et ambiance sonore : fonctionnelles mais oubliables

La bande originale accompagne correctement l’action sans jamais la transcender. Elle remplit son rôle, souligne les moments de tension ou de comédie, mais n’imprime aucune identité forte.

C’est une musique de service, efficace mais sans mémoire — à l’image du film lui-même.

Thèmes sous la surface : paternité, masculinité et imposture

Sous ses airs de comédie d’action débridée, Playdate parle de paternité contemporaine. De ces hommes sommés d’être à la fois protecteurs, sensibles, performants et disponibles. Brian et Jeff représentent deux réponses opposées à cette injonction : l’un doute, l’autre surjoue la maîtrise.

Le film effleure ces thèmes sans jamais les creuser vraiment. Mais leur simple présence donne une épaisseur inattendue à ce qui aurait pu n’être qu’un enchaînement de gags et d’explosions.

Un accueil sans illusion

À sa sortie, Playdate a reçu un accueil critique majoritairement négatif ou mitigé. Beaucoup ont pointé son manque de cohérence tonale, son humour inégal, et son incapacité à choisir entre satire et pur divertissement.

Le public, en revanche, semble avoir trouvé dans le film un plaisir coupable : celui d’une œuvre imparfaite mais suffisamment rythmée pour remplir une soirée de streaming sans effort.

Playdate dans le paysage de la comédie d’action moderne

Playdate s’inscrit dans une tendance contemporaine : celle des comédies d’action pensées pour les plateformes, calibrées pour l’immédiateté plutôt que pour la postérité.

Il ne révolutionne rien, mais il reflète fidèlement une époque où le cinéma grand public préfère le confort de la formule à l’audace du risque.

Une récréation bruyante, mais vite rangée

Playdate est un film qui court, qui crie, qui trébuche parfois sur ses propres idées. Il amuse sans convaincre totalement, intrigue sans approfondir, promet plus qu’il n’ose offrir.

Ce n’est ni un désastre, ni une révélation. C’est une parenthèse bruyante, une comédie d’action qui préfère le mouvement à la réflexion, le gag à la trace durable.

Comme une vraie playdate, finalement : on s’y rend avec curiosité, on en ressort un peu fatigué, parfois amusé, rarement transformé. Et le lendemain, il n’en reste qu’un léger désordre — et l’impression d’avoir vu quelque chose qui aurait pu être plus grand, s’il avait accepté de salir un peu plus la moquette.

Partager cet article :

| Sur le même sujet

| Les plus lus

Soyez le premier à réagir