Un phénomène cinématographique au carrefour des cultures

En 2008, Slumdog Millionaire a surgi sur les écrans comme une météorite éclatante, captivant publics et critiques avec son mélange audacieux de réalisme social, de romance tragique et de suspense haletant. Ce film anglo-indien réalisé par Danny Boyle s’est imposé comme une œuvre hybride, à la croisée du cinéma de Bollywood et de l’approche narrative occidentale, brisant les frontières culturelles avec une énergie saisissante. Primé huit fois aux Oscars, dont celui du Meilleur film et du Meilleur réalisateur, Slumdog Millionaire est bien plus qu’un simple succès de festival : il s’agit d’un récit poignant sur la résilience humaine, la fatalité, et l’amour dans un monde fracturé par l’injustice.

À travers l’ascension improbable d’un jeune homme issu des bidonvilles de Mumbai, le film dresse un portrait vibrant de l’Inde contemporaine. Il captive par sa forme narrative ingénieuse, sa bande-son électrisante, et une interprétation sincère de ses jeunes acteurs. Ce tour de force cinématographique est devenu un symbole d’espoir universel, prouvant que même ceux que la société a oubliés peuvent rêver, et parfois triompher.

Un scénario haletant entre misère et miracle

L’histoire suit Jamal Malik, un jeune orphelin de 18 ans originaire des bidonvilles de Mumbai, qui participe à la version indienne du célèbre jeu télévisé Who Wants to Be a Millionaire?. À la stupéfaction générale, Jamal parvient à répondre correctement à chaque question, accumulant les gains jusqu’au seuil de la victoire ultime. Soupçonné de tricherie par les producteurs et la police, il est arrêté et interrogé la veille de la question finale. Au fil des flashbacks déclenchés par les interrogatoires, le spectateur découvre que chaque réponse correcte trouve ses racines dans un épisode marquant de la vie tragique et mouvementée de Jamal.

Son parcours est jalonné de violence, de perte et d’humiliations : témoin de l’assassinat de sa mère lors d’une émeute religieuse, Jamal survit aux abus d’un gang d’enfants mendiants, croise la route d’un frère devenu criminel, et poursuit inlassablement Latika, l’amour de son enfance, emportée dans un univers de trafic et de corruption. Chaque étape de sa vie, aussi dramatique soit-elle, lui apporte une connaissance qui lui permet de progresser dans le jeu. La dernière question devient une métaphore ultime : est-ce que le destin offre réellement une seconde chance à ceux qui n’ont rien ?

Danny Boyle : un cinéaste caméléon à l’instinct radical

Derrière la caméra, Danny Boyle insuffle à Slumdog Millionaire une énergie visuelle et rythmique digne de ses œuvres précédentes, mais avec une touche d’empathie nouvelle. Connu pour Trainspotting, 28 Days Later et Sunshine, Boyle est un réalisateur britannique aux choix éclectiques, souvent porté vers des histoires de survie et de transformation, traversées d’une tension électrique. Avec Slumdog Millionaire, il relève un défi de taille : tourner dans les rues surpeuplées de Mumbai, souvent sans autorisation formelle, avec une équipe mixte anglo-indienne et une sensibilité étrangère aux codes de Bollywood.

Boyle, qui avoue avoir peu connu l’Inde avant ce projet, a su s’entourer de collaborateurs locaux essentiels, notamment le co-réalisateur Loveleen Tandan, créditée comme directrice de casting et responsable des dialogues en hindi. Ensemble, ils réussissent à conjuguer regard occidental et authenticité indienne sans tomber dans l’exotisme. Le montage nerveux, la palette saturée des couleurs, les mouvements de caméra à l’épaule et la bande-son explosive signée A. R. Rahman (récompensée elle aussi aux Oscars) témoignent d’une volonté d’immersion totale dans la réalité de Mumbai, dans ses douleurs comme dans sa beauté.

Des jeunes acteurs bouleversants au service de l’émotion

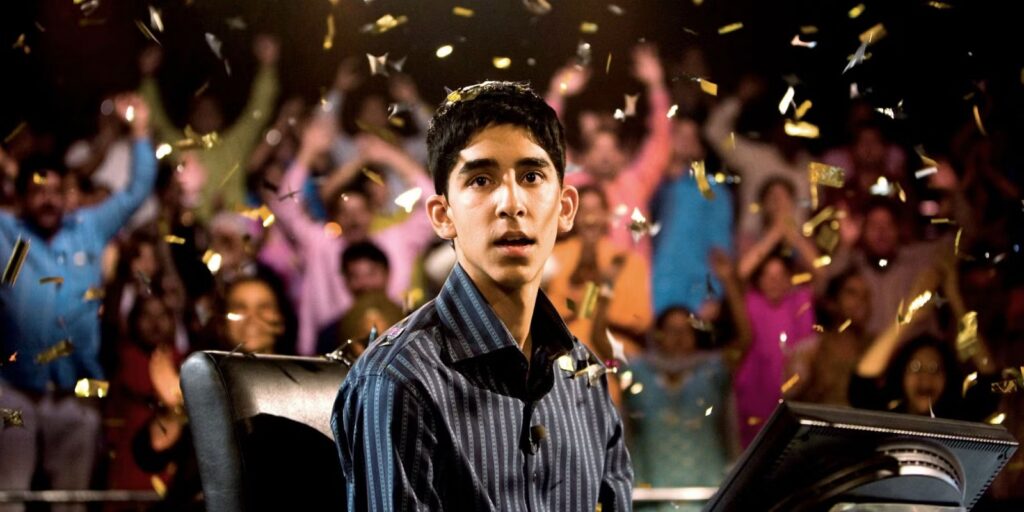

Le rôle de Jamal adolescent est interprété par Dev Patel, alors inconnu du grand public, mais remarqué pour son rôle dans la série britannique Skins. À seulement 17 ans, Patel impressionne par la profondeur de son jeu et sa capacité à transmettre, sans excès, la tension intérieure d’un jeune homme marqué par la souffrance mais animé par une foi obstinée dans l’amour. Le choix de Boyle de lui confier le rôle principal s’est révélé décisif pour la réussite du film. Patel incarne Jamal avec une sincérité désarmante, loin des canons de beauté ou du charisme hollywoodien classique.

Face à lui, Freida Pinto, dans le rôle de Latika, impose sa présence subtile et lumineuse. Même si son personnage est davantage symbolique qu’actif, Pinto lui confère une humanité fragile, qui fait de leur histoire une romance crédible et touchante. Le film s’appuie également sur des enfants acteurs époustouflants, en particulier Ayush Mahesh Khedekar, qui joue Jamal enfant avec une intensité rare. Leur jeu brut, capté dans des décors réels, confère une vérité douloureuse aux scènes les plus sombres du film.

Enfin, mention spéciale à Madhur Mittal, qui incarne Salim, le frère de Jamal, tiraillé entre amour fraternel et survie violente dans un monde où les choix moraux sont écrasés par la pauvreté. Son arc narratif, tragique et émouvant, ajoute une dimension ambivalente au récit, opposant le fatalisme cynique au romantisme tenace de Jamal.

Un tournage audacieux au cœur de Mumbai

Ce qui frappe d’abord dans Slumdog Millionaire, c’est l’authenticité de son cadre. Tourné dans les rues, les trains, les décharges et les bidonvilles de Mumbai, le film échappe à la stylisation occidentale habituelle. Danny Boyle a fait le choix d’un tournage en décors naturels, souvent avec une caméra à l’épaule, donnant une impression de documentaire à certains passages.

La majorité des scènes dans les bidonvilles ont été captées avec des caméras numériques Silicon Imaging SI-2K, encore peu utilisées à l’époque. Le directeur de la photographie Anthony Dod Mantle a opté pour un style visuel énergique, fluide, souvent proche des personnages, utilisant la lumière naturelle pour renforcer l’effet de réalisme. Ce parti pris visuel, très dynamique, tranche avec les canons classiques d’Hollywood et donne au film une esthétique brute mais vibrante.

Boyle a également collaboré étroitement avec une équipe de production indienne et a tourné en grande partie en hindi, mêlant plusieurs langues selon les contextes. Ce choix accentue l’immersion culturelle et donne au film une dimension authentiquement locale, bien qu’il s’adresse à un public international.

Une innovation cinématographique dans la fusion des genres

Slumdog Millionaire est un objet hybride. Il brouille les frontières entre les genres, mêlant drame social, thriller, histoire d’amour et même comédie musicale dans sa scène finale dansée sur le quai d’une gare. Cette capacité à jongler entre les tons, sans jamais perdre sa cohérence narrative ou émotionnelle, est une marque de fabrique de Danny Boyle, déjà à l’œuvre dans Trainspotting ou 28 Days Later.

Le film parvient à livrer une critique sociale acerbe sur la pauvreté, la violence urbaine, l’exploitation des enfants et la corruption, tout en conservant une légèreté narrative inspirée du conte. Cette dualité entre misère réelle et destinée fabuleuse aurait pu sembler artificielle, mais elle fonctionne grâce à une mise en scène nerveuse et une musique galvanisante.

À ce titre, la bande originale composée par A. R. Rahman est un élément-clé de cette réussite. Fusionnant sons traditionnels indiens, musique électronique et rythmes pop, elle soutient l’action tout en affirmant l’identité multiculturelle du film. Le morceau Jai Ho, devenu iconique, illustre parfaitement cette ambition de croiser les mondes et les influences.

Un succès planétaire porté par un message universel

Sorti d’abord en festival, puis diffusé progressivement à l’international, Slumdog Millionaire a dépassé toutes les attentes. Avec un budget relativement modeste de 15 millions de dollars, le film a rapporté plus de 377 millions au box-office mondial. Ce succès n’est pas dû uniquement à ses qualités artistiques : il s’explique aussi par sa capacité à parler à tous les publics. Le thème du destin, le format du jeu télévisé connu partout dans le monde, et le contraste saisissant entre misère extrême et rêve de réussite résonnent aussi bien à Londres qu’à New Delhi.

Le film a cependant suscité des débats. Certains intellectuels et artistes indiens lui ont reproché de véhiculer une image misérabiliste de l’Inde, de réduire sa complexité à une série de clichés sensationnalistes : bidonvilles, mafias, enfants mutilés, violences religieuses… D’autres ont salué l’effort de dénonciation sociale et la visibilité donnée aux oubliés du système. Ce double regard – occidental et local – reste aujourd’hui au cœur des discussions sur la place du cinéma mondial dans la représentation des inégalités.

Une fresque humaine qui transcende les genres

Ce qui fait la force durable de Slumdog Millionaire, c’est sa capacité à naviguer entre plusieurs genres avec une fluidité remarquable. À la fois drame social, film romantique, thriller psychologique et success story, le long-métrage échappe à toute catégorisation stricte. Il parvient à faire coexister l’horreur des conditions de vie dans les bidonvilles avec la beauté tragique d’un amour impossible. Il parle d’exploitation, de violence, de corruption, mais aussi de foi, de rédemption et de rêve.

Danny Boyle y oppose deux visions du monde : celle du frère, Salim, qui choisit la violence comme mode de survie, et celle de Jamal, qui reste fidèle à ses sentiments. Cette tension entre pragmatisme brutal et idéalisme naïf donne au film une densité morale inattendue. L’ultime victoire de Jamal à la télévision, suivie d’un final dansé en forme d’hommage à Bollywood, peut sembler irréaliste, voire naïve. Mais c’est précisément ce mélange d’ombre et de lumière qui rend le film inoubliable.

Une pluie de récompenses amplement méritée

La reconnaissance critique et publique de Slumdog Millionaire fut spectaculaire. Le film a remporté huit Oscars en 2009, dont ceux du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario adapté, meilleure photographie, meilleure musique originale, meilleure chanson (Jai Ho), meilleur montage et meilleur mixage sonore.

Outre les Oscars, il a reçu sept BAFTA Awards, quatre Golden Globes et le prix du public au Festival de Toronto. Cette moisson exceptionnelle pour un film indépendant tourné en grande partie en Inde, avec de jeunes acteurs inconnus, est un événement rare dans l’histoire du cinéma.

Cette reconnaissance a aussi relancé les débats autour de la représentation de la pauvreté dans le cinéma occidental. Certains critiques indiens ont reproché au film d’exporter une image misérabiliste de l’Inde destinée à satisfaire les attentes d’un public occidental. D’autres ont salué la mise en lumière de réalités souvent invisibles, grâce à une narration accessible et émotive.

Un héritage durable dans le cinéma mondial

Slumdog Millionaire a marqué un tournant dans la production et la distribution des films internationaux. Il a ouvert la voie à des récits situés en dehors des circuits traditionnels, prouvant que l’universalité d’une histoire peut transcender les barrières linguistiques et culturelles. Le succès du film a également contribué à la reconnaissance mondiale du compositeur A. R. Rahman et a propulsé la carrière de Dev Patel.

Le film a influencé de nombreux cinéastes en quête d’une esthétique plus directe et d’un regard plus humain sur les marges du monde globalisé. Il a aussi suscité un regain d’intérêt pour les coproductions entre l’Occident et le sous-continent indien.

Aujourd’hui encore, Slumdog Millionaire conserve une fraîcheur visuelle et émotionnelle rare. Il n’est ni un film sur l’Inde, ni un film indien à proprement parler, mais une œuvre hybride, née d’un croisement de regards, de talents et de cultures. C’est précisément cette porosité des influences qui fait sa richesse et son actualité.

Un héritage cinématographique toujours vivant

Seize ans après sa sortie, Slumdog Millionaire conserve son aura. Il a ouvert la voie à une reconnaissance accrue du cinéma indien à l’étranger, contribué à faire émerger des talents comme Dev Patel, et illustré la puissance des récits transfrontaliers. Son esthétique a inspiré de nombreux réalisateurs cherchant à capter la réalité urbaine dans des environnements chaotiques. Et surtout, il continue à interroger le spectateur sur la notion de destin, sur la place du hasard et de la volonté dans nos existences.

Son slogan, “It is written” (“C’était écrit”), résume toute son ambiguïté : la vie est-elle un jeu de hasard ou une épreuve de foi ? À travers la trajectoire bouleversante de Jamal, Slumdog Millionaire nous rappelle que dans le tumulte du monde, même les histoires les plus improbables peuvent connaître un dénouement lumineux.

Partager cet article :

| Sur le même sujet

| Les plus lus

Soyez le premier à réagir