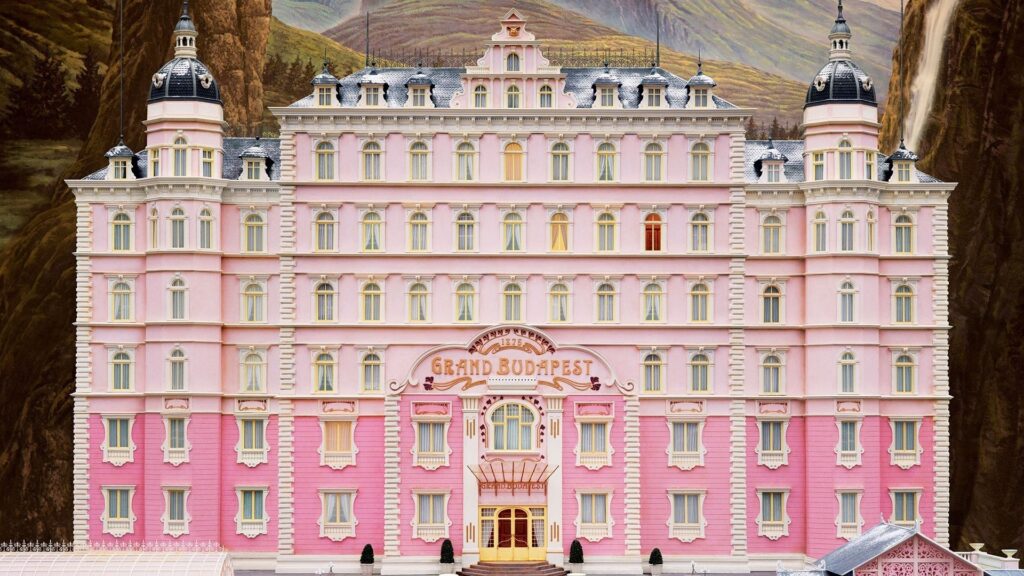

Un hôtel, un mythe, un cinéma

On entre dans The Grand Budapest Hotel comme on franchirait le seuil d’un souvenir : doucement, sur la pointe des pieds, dans un monde à la fois figé et vibrant, d’un raffinement suranné. Wes Anderson, grand architecte du désordre ordonné, signe en 2014 ce film qui, plus qu’un récit, est un geste esthétique total — un tableau animé où chaque plan semble avoir été repassé au fer à symétrie. C’est un film sur le passage du temps, sur l’élégance d’un monde disparu et sur l’absurde beauté du détail.

Au cœur de cette fantaisie se trouve un homme : Monsieur Gustave H., incarnation d’un raffinement presque grotesque, d’un dandysme d’avant-guerre. Ce maître d’hôtel maniaque, courtois, poétique et délicieusement obsédé par les femmes âgées, devient sous la caméra d’Anderson le dernier bastion d’un monde en voie d’effacement. Le film n’est pas seulement une comédie : c’est une élégie baroque, un hommage à l’Europe des hôtels de luxe, des guerres absurdes et des histoires racontées à voix basse dans des lobbys trop vides.

Quand The Grand Budapest Hotel sort en 2014, Wes Anderson est déjà un auteur reconnu — The Royal Tenenbaums, The Life Aquatic, Moonrise Kingdom ont forgé sa réputation d’artisan du cadre parfait et du désordre émotionnel. Mais ici, il touche à une forme de grâce : tout converge, tout respire la maîtrise. Le film devient, pour beaucoup, l’œuvre-somme d’un cinéaste qui a fait de la nostalgie une discipline, de la géométrie une émotion.

La mémoire en abyme

L’histoire s’ouvre, comme souvent chez Anderson, sur un enchâssement de récits : un auteur contemporain (Jude Law) rencontre dans les années 1960 le mystérieux Zero Moustafa (F. Murray Abraham), propriétaire vieillissant d’un hôtel déserté d’une république imaginaire d’Europe de l’Est. Zero lui raconte alors sa jeunesse, dans les années 1930, lorsqu’il était le lobby boy du prestigieux Grand Budapest Hotel, dirigé d’une main de fer et de velours par l’inénarrable Monsieur Gustave H. (Ralph Fiennes).

Le film se déroule ensuite dans un tourbillon de situations improbables : la mort de la richissime Madame D. (Tilda Swinton, méconnaissable sous des couches de maquillage et de poudre), le vol d’un tableau inestimable intitulé Boy with Apple, la fuite rocambolesque de Gustave et Zero à travers les montagnes enneigées, les prisons lugubres et les trains militaires. Autour d’eux gravitent une galerie de personnages hauts en couleur : Dimitri (Adrien Brody), héritier colérique ; Jopling (Willem Dafoe), tueur à gages silencieux et terrifiant ; Agatha (Saoirse Ronan), l’amoureuse à la cicatrice en forme de Mexique.

Tout dans ce film semble sortir d’un livre d’aventures victorien revisité par un horloger sous LSD. L’intrigue avance à un rythme mécanique, mais chaque engrenage cliquette avec grâce : une course-poursuite en traîneau, une évasion en zigzag, un meurtre par couteau lancé, une romance dans la farine. Le tout se déroule sous la menace diffuse d’une guerre, celle d’un monde moderne qui efface la beauté à coups de bottes.

Le film, sous ses airs de comédie d’époque, raconte surtout la fin d’une civilisation — celle du raffinement, de la loyauté, du rituel. Un monde que Gustave H. tente désespérément de préserver, quitte à réciter de la poésie en prison.

Wes Anderson : le miniaturiste du chaos

Pour comprendre The Grand Budapest Hotel, il faut comprendre Wes Anderson. Ce Texan aux manières de gentleman britannique est devenu, au fil de sa filmographie, le poète de la symétrie et du non-sens calculé. Chaque cadre est un tableau, chaque mouvement un ballet millimétré, chaque émotion un éclat de porcelaine.

Chez lui, le cinéma n’imite pas la vie : il la reconstruit avec des ficelles visibles, comme une maison de poupée où tout est à sa place. Mais sous cette apparente froideur visuelle, il y a du feu. The Grand Budapest Hotel en est la preuve éclatante : sous les pastels, il y a la mort ; sous les blagues, la mélancolie ; sous les gags, la tragédie.

Tourné principalement en Allemagne, dans la ville de Görlitz, le film mélange les influences : le romantisme d’Europe centrale, la littérature de Stefan Zweig, le burlesque à la Chaplin, et le surréalisme à la Ernst Lubitsch. Anderson y pousse son art de la composition à un degré quasi obsessionnel : le changement de format d’image selon les époques (1.37:1 pour les années 30, 2.35:1 pour les années 60, 1.85:1 pour le présent) devient un langage visuel en soi, un code du souvenir.

Wes Anderson ne cherche pas le réalisme : il cherche l’exactitude du rêve. C’est ce qui fait de The Grand Budapest Hotel non pas un film “joli”, mais un film “juste”.

Une symphonie d’excentricités

Il faut saluer ici le casting, car sans eux, la mécanique andersonienne tournerait à vide.

Ralph Fiennes, tout d’abord, livre une performance d’anthologie. Son Monsieur Gustave est une créature d’un autre temps, mélange improbable de rigidité britannique et de lyrisme désabusé. Il incarne avec une précision folle cet homme obsédé par le protocole, la politesse et la poésie française, capable d’insulter un policier avec élégance. Fiennes, que l’on connaissait pour ses rôles dramatiques (The English Patient, Schindler’s List), trouve ici un registre comique d’une finesse rare : il joue la démesure avec une sincérité désarmante.

À ses côtés, Tony Revolori incarne Zero, l’apprenti timide au regard candide. Il est le témoin muet d’un monde qu’il ne comprend pas, mais qu’il respecte. Son duo avec Fiennes fonctionne à merveille : ensemble, ils forment une sorte de Don Quichotte et Sancho Panza de la décadence.

Saoirse Ronan, avec son visage d’ange et sa cicatrice, apporte la seule touche de tendresse véritable. Adrien Brody et Willem Dafoe, quant à eux, composent des méchants de bande dessinée, grotesques et menaçants à la fois. Et que dire de Jeff Goldblum, Edward Norton, Tilda Swinton, Harvey Keitel, Bill Murray — tous contribuent à cette fresque où chaque acteur semble jouer une caricature de lui-même, sous la baguette d’un chef d’orchestre fou.

Un monde à la règle et au compas

Le tournage du film est à lui seul une œuvre d’art. Anderson et son équipe ont transformé un grand magasin désaffecté de Görlitz en un palace imaginaire digne de l’Empire austro-hongrois. Les décors, construits à la main, regorgent de détails : papiers peints dessinés spécialement, ascenseurs miniatures, pâtisseries Mendl confectionnées pour chaque prise. Rien n’est laissé au hasard.

Le réalisateur s’entoure ici de son fidèle chef opérateur Robert Yeoman, qui capture chaque plan comme une carte postale du temps perdu. Le montage, signé Barney Pilling, accentue le rythme mécanique du récit : les scènes s’enchaînent comme des engrenages d’horloge, sans qu’un seul plan ne dépasse sa fonction.

Et puis, il y a la musique d’Alexandre Desplat, oscillant entre la valse et la marche funèbre, entre la flûte slave et le tambour militaire. Elle enveloppe le film d’une douceur triste, comme une berceuse pour un monde qui s’éteint.

Le résultat est un univers parfaitement cohérent, d’une beauté maniaque. Anderson, plus que jamais, impose ici son style comme un langage cinématographique à part entière. Il ne filme pas la réalité — il filme sa reconstruction nostalgique, colorée, minutieuse. C’est du cinéma en dentelle.

La mélancolie du monde d’hier

Sous ses dehors de comédie absurde, The Grand Budapest Hotel est un film profondément mélancolique. Il raconte la fin d’un âge d’or, celui d’une Europe raffinée, ordonnée, polie — balayée par la brutalité du XXe siècle.

Gustave H. incarne cette résistance futile à la vulgarité montante : il récite de la poésie alors que les canons grondent, il s’excuse en insultant, il continue à cirer les bottes d’un monde qui a cessé de marcher droit.

Le film s’inspire ouvertement de l’œuvre de Stefan Zweig, écrivain autrichien dont les nouvelles baignaient dans la nostalgie d’un empire disparu. Anderson transpose cette sensibilité dans son langage visuel : les cadres serrés, la symétrie, la douceur des tons pastels ne sont pas seulement esthétiques, ils expriment la tentative désespérée de figer la beauté avant sa destruction.

Il y a aussi, dans cette œuvre, une réflexion sur la mémoire et la transmission : la structure à tiroirs (l’auteur, le narrateur, le témoin) souligne la distance entre le souvenir et le présent. Ce que nous voyons n’est déjà plus. L’hôtel, à la fin, n’est plus qu’un mausolée de papier peint.

Et pourtant, le film ne sombre jamais dans la tristesse : il reste léger, rieur, traversé par une tendresse infinie pour ses personnages. Chez Anderson, la nostalgie est une forme de résistance, presque une rébellion artistique.

Un chef-d’œuvre miniature

The Grand Budapest Hotel a marqué un tournant dans la carrière d’Anderson et dans le cinéma contemporain. En mêlant rigueur formelle, sens du burlesque et gravité historique, le film a prouvé qu’on pouvait être académique et subversif à la fois.

Il a remporté 4 Oscars (pour la musique, les décors, les costumes et le maquillage), ainsi que le Golden Globe du meilleur film musical ou comique et le BAFTA du meilleur scénario original. Des récompenses méritées pour un film qui, au-delà de son esthétique, touche à quelque chose d’universel : la peur du temps qui passe.

Depuis sa sortie, The Grand Budapest Hotel a influencé des générations de vidéastes, de publicitaires et de designers. Son usage des couleurs, de la symétrie, de la typographie et du découpage visuel est devenu une référence stylistique. Le “style Anderson” est désormais un adjectif.

Mais réduire le film à une réussite visuelle serait injuste : c’est une œuvre profondément humaine. Derrière la façade décorative se cache une méditation sur la loyauté, la décadence, la beauté inutile. Et c’est là, sans doute, que réside sa véritable innovation : avoir rendu le kitsch philosophique.

La beauté en héritage

The Grand Budapest Hotel est un film qui parle d’un hôtel, mais surtout d’un abri : celui de la mémoire. C’est un film sur ce que l’on perd et sur ce que l’on transmet malgré tout — les gestes, les mots, les parfums d’un monde disparu.

Wes Anderson signe ici une œuvre totale, où la maîtrise technique sert une émotion rare. On rit, on s’émerveille, on soupire, et quand le film s’achève, on reste immobile, comme après un rêve.

Monsieur Gustave, dans son absurdité sublime, incarne peut-être le cinéaste lui-même : un gardien du style, un serviteur du beau, un poète de l’ordre dans un monde en chaos.

The Grand Budapest Hotel n’est pas un simple film : c’est une déclaration d’amour au cinéma comme art du souvenir. Et si les hôtels finissent par fermer, les histoires, elles, continuent de nous héberger.

Partager cet article :

| Sur le même sujet

| Les plus lus

Soyez le premier à réagir