Le titre français du film « The Condemned » — « Les Condamnés » — annonce la couleur : ici, personne n’est sauvé par le montage. Sorti en 2007, produit par WWE Films et distribué par Lionsgate, le long métrage écrit et réalisé par Scott Wiper enferme dix prisonniers sur une île et leur adjoint une mission limpide et ignoble : s’entretuer sous l’œil d’un public planétaire connecté. À l’époque, le pitch avait de quoi faire grincer des dents, coincé entre la fascination de la télé-réalité et l’ivresse naissante du streaming. Aujourd’hui, il garde la sécheresse d’un concept-coup de poing, mais aussi les limites d’un pur produit de high-concept des années 2000. Pour juger « Les Condamnés », il faut le recontextualiser : dans l’histoire de son réalisateur, dans l’évolution de ses acteurs, et dans cette décennie qui croyait encore que le web ne serait qu’un miroir sans tain. WWE Films aux manettes, Lionsgate en salles, 113 minutes au compteur ; budget voisin de 20 millions de dollars pour un box-office modeste, environ 8,6 millions : la fiche d’identité parle d’elle-même.

Dix criminels, une île, zéro échappatoire

Jack Conrad, détenu dans une prison d’Amérique centrale, est « acheté » par un producteur hollywoodien sans scrupule, Ian « Breck » Breckel. Destination : une île du Pacifique, décor d’un jeu clandestin retransmis en ligne où dix condamnés venus du monde entier doivent s’éliminer jusqu’au dernier survivant. Chacun porte à la cheville un explosif chronométré, qu’un ennemi peut déclencher comme une goupille. Le monde regarde, le compteur d’audience s’affole, et la morale se volatilise à mesure que l’hémoglobine sature l’écran. Au centre, Conrad — Delta Force d’élite sous une identité d’emprunt — devient, à son corps défendant, la variable humaine d’un dispositif déshumanisant pensé par Breckel, showrunner cynique rivé à ses courbes d’audience. C’est un Battle Royale emballé comme un Super Bowl pirate ; une chasse à l’homme conçue pour le clic.

Caméra dans la jungle

Derrière la brutalité du pitch, « Les Condamnés » affiche une facture résolument physique. Wiper et son équipe vont chercher textures et sueur en Australie, dans l’État du Queensland, en combinant tournage en décors naturels et plateaux des Village Roadshow Studios sur la Gold Coast. La jungle, les plages, la boue : tout est réel, frontal, et le film le revendique. Le directeur de la photographie Ross Emery cadre l’action sans dentelle, pendant que le chef cascadeur et chorégraphe Richard Norton, figure respectée du cinéma d’action, règle les combats — et double Vinnie Jones sur certains plans. Le résultat épouse une esthétique « terre et sueur » typique de l’époque, moins glossy que nerveuse, aux antipodes du numérique policé qui s’imposera quelques années plus tard.

Scott Wiper, chef d’orchestre d’une arène moderne

Scott Wiper signe scénario et mise en scène. Avant « Les Condamnés », il s’était fait remarquer avec « A Better Way to Die » et bâtissait patiemment un profil d’artisan de l’action sans fioritures. Son cinéma privilégie la charpente à la dentelle, l’efficacité à la litote. « Les Condamnés » est son film le plus exposé : budget plus solide, appui marketing d’une marque (WWE) et un concept à haut potentiel viral pour 2007. On retrouve chez lui le goût des situations sous pression, l’attrait des cartographies morales simples — faute de mieux, diront ses détracteurs — et la volonté de questionner l’industrie du divertissement en la singeant. Il reviendra plus tard au polar âpre (« The Big Ugly »), confirmant ce tropisme pour des univers où la morale est une monnaie d’échange.

Casting choc : des gueules, des corps, des mythologies

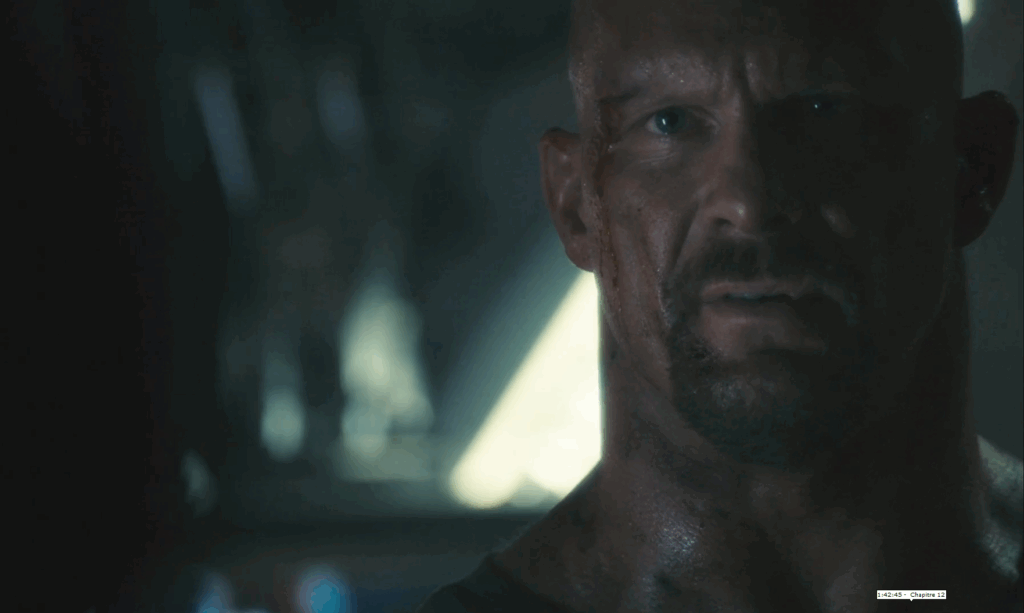

La distribution est un atout marketing autant qu’un choix dramaturgique. En protagoniste taciturne, Steve Austin, star absolue du catch à l’aura colossale, impose un corps-récit : celui d’un performer que le grand public connaît pour son intensité brute. Face à lui, Vinnie Jones, ex-footballeur passé par le crime cool de Guy Ritchie, distille un sadisme froid en mercenaire britannique tout en angles. Robert Mammone campe l’âme commerciale du dispositif — Breckel, producteur qui vend la mort comme on vend un prime time — tandis que Rick Hoffman, futur Louis Litt de « Suits », perfectionne un profil d’homme de plateau nerveux et sourcilleux. Autour d’eux, Manu Bennett donne de l’épaisseur à Paco, Madeleine West apporte une humanité en contrechamp en compagne de Conrad, et Tory Mussett incarne le miroir interne de la production. L’ensemble fonctionne par contrastes : vétéran d’élite silencieux contre prédateur charismatique, cynisme urbain contre survie organique.

Acteurs en situation : jouent-ils juste, jouent-ils fort ?

Austin n’est pas un comédien de volutes ; c’est un acteur de ligne claire. Sa force vient de sa présence, de la manière dont son regard et sa mâchoire racontent l’usure et l’instinct. Lorsqu’il bouge, le cadre recule. Quand il se tait, le son se rétracte. Il emporte ainsi les scènes d’action, où l’expressivité passe par l’axe du corps. Vinnie Jones, lui, compose un antagoniste glaçant : il « joue simple », mais sa simplicité est une pression constante. Il sait à quel point sa voix et sa carrure suffisent pour installer l’inconfort. Robert Mammone, en producteur-marionnettiste, injecte juste ce qu’il faut de vernis et de vacuité, portrait d’un homme qui a confondu le monde avec une room de contrôle. Rick Hoffman, déjà virtuose de la nervosité contrôlée, livre un excellent bras droit, sur le fil entre la compétence et l’aveuglement. Manu Bennett sort du lot chez les « condamnés » secondaires par une charge émotionnelle sans cabotinage, et Madeleine West réussit l’équation ingrate du hors-champ : créer un ancrage affectif solide depuis la périphérie de l’arène.

Ce n’est pas un film d’interprétation au sens noble ; c’est un film de présence. Mais à l’intérieur de ces barrières, l’équipe répond présent. Les limites apparaissent quand l’écriture appelle une nuance que la mise en scène, pressée, n’a pas le temps d’installer. Là, certains moments paraissent mécaniques. Cependant, jamais les performances ne sombrent dans l’auto-parodie — piège fréquent des productions adossées à une marque sportive —, en partie grâce à la direction d’acteurs sans esbroufe de Wiper.

Fabrique d’un choc

On l’a dit, le film a été tourné en grande partie dans le Queensland, et cela s’entend : l’air est lourd, la lumière tranche, la topographie devient dramaturgie. Les Village Roadshow Studios offrent les volumes pour les intérieurs de contrôle et pour les effets pyrotechniques, quand les extérieurs alignent rivières, falaises et forêts aux reliefs aussi lisibles que dangereux. La chorégraphie de Richard Norton, nourrie par des décennies d’expérience du cinéma d’arts martiaux, vise l’impact avant la virtuosité. Pas de ballet, pas de « one-take » à montrer en bonus ; plutôt une succession d’affrontements qui privilégient le poids, la proximité, l’attraction-répulsion des corps. C’est cohérent avec le discours : un show qui prétend rejeter l’artifice choisit de se vêtir d’un réalisme rugueux.

Télé-réalité, « snuff » et miroir noir

« Les Condamnés » ne sort pas de nulle part. Le canevas — des humains chassés et exhibés — remonte à « The Most Dangerous Game » (1932) et irrigue des œuvres populaires comme « The Running Man ». En 2007, la télé-réalité et le web live donnent à ce vieux mythe une interface nouvelle : le viewer est désormais un viewer-complice, qui clique autant qu’il contemple. De ce point de vue, Wiper signe un objet clairement situé dans son époque, proche de ce que des critiques ont résumé comme « Running Man rencontre Survivor ». L’innovation, si l’on veut la nommer ainsi, n’est pas de concept : elle est de contexte. Le film transfère un schéma ancien dans la grammaire d’un internet pré-plateformes géantes, où la mesure du scandale devient la variable d’optimisation d’un producteur. Le procédé — saturer l’écran de compteurs d’audience, de caméras embarquées, de régie nerveuse — fonctionne toujours : la mécanique de la complicité est lisible, et le spectateur d’aujourd’hui n’a pas de peine à prolonger la ligne jusqu’aux réseaux qui carburent au temps de visionnage. Est-ce novateur ? Non. Est-ce lucide sur le pouvoir anesthésiant de l’audience ? Oui, régulièrement.

Morale en direct

Le reproche le plus adressé au film tient dans sa prétention morale. « Les Condamnés » fustige l’appétit du public pour la violence tout en la monnayant acte après acte. Ce paradoxe structurel — blâmer l’addiction tout en l’alimentant —, Wiper ne l’esquive pas, il l’assume. La mise en abyme est parfois lourde : gros plans sur la régie, commentaires de plateau outrés, journalistes ulcérés, agents fédéraux consternés. Mais c’est précisément cette insistance qui, à certains moments, fait mouche : le spectacle n’a pas besoin de notre approbation pour fonctionner, il se nourrit de notre curiosité. Le film n’invente pas la critique de l’industrie, il l’industrialise — et, à sa manière, la retourne contre nous. C’est moins élégant que chez Verhoeven, moins radical que chez Fukasaku, mais suffisamment frontal pour atteindre sa cible.

Efficacité contre élégance

Le scénario court droit. Les backstories tiennent en deux phrases, les dilemmes en une. La structure est celle d’une élimination progressive au rythme d’un montage qui préfère les ruptures aux respirations. On pourrait réclamer davantage de creux, de silence, d’étrangeté ; la mise en scène en offre peu. En revanche, l’efficacité est réelle. Les topographies sont claires, l’espace se géolocalise intuitivement, et l’action, même véloce, demeure compréhensible. La musique de Graeme Revell — artisan prolifique des années 1990-2000 — apporte le liant nécessaire entre séquences : agressive quand il faut, plus atmosphérique par touches. Tout cela place « Les Condamnés » du côté d’un cinéma d’exploitation honnête, sans notes de bas de page.

Un choc, puis l’oubli

À sa sortie, le film a rencontré une réception majoritairement négative : environ 15 à 16 % d’avis favorables agrégés sur Rotten Tomatoes, et un 23/100 sur Metacritic. La critique américaine V. A. Musetto, au New York Post, l’a même voué aux gémonies, le qualifiant de mauvaise copie des classiques du genre. Quelques voix, plus indulgentes, y ont vu un « Truman Show » qui aurait croisé « Con Air », saluant la lecture des mécanismes télévisuels. Côté salles, les chiffres confirment l’essoufflement rapide : 8,6 millions de dollars de recettes mondiales environ, loin du budget annoncé. C’est pourtant l’un des titres emblématiques de la première phase WWE Films, avant la poursuite du label avec d’autres sorties et une suite directe en 2015, « The Condemned 2 », menée par Randy Orton.

Une nomination technique, et c’est tout

Le film n’a pas raflé de trophées majeurs. On lui recense toutefois une nomination aux Artios Awards, prix de la Casting Society of America, pour le travail de Tom McSweeney dans la catégorie action/horreur — clin d’œil professionnel au soin apporté à la distribution d’un ensemble très physique. Rien de scandaleux : « Les Condamnés » n’a jamais été pensé pour un circuit de festivals, mais pour une rencontre directe avec un public friand d’action dure.

Les influences assumées : de « The Most Dangerous Game » à la télé-réalité

On a parfois la tentation d’opposer « œuvre originale » et « produit dérivé ». « Les Condamnés » rappelle que la vraie question n’est pas l’origine mais l’usage. Oui, il prolonge la lignée des chasses à l’homme filmiques ; oui, il capitalise sur la grammaire émergente de la télé-réalité ; oui, il recycle des archétypes — le héros taciturne, le sadique bavard, le producteur-dieu. Mais Wiper utilise cette boîte à outils pour cibler un angle : ce n’est pas tant la violence qui l’intéresse que la manière dont on la « programme ». Le décor-régie, les écrans multiples, les indicateurs d’audience répétés et le langage de plateau installent, plan après plan, une critique du spectacle qui tient davantage de la démonstration que de la métaphore. C’est brut, parfois appuyé, souvent efficace.

Contextes et contre-champs : l’éthique de la réception

Si le film a vieilli sur certains plans — dialogues explicatifs, exposition martelée, schémas psychologiques binaires —, il a gagné en lisibilité éthique. En 2007, l’idée d’une retransmission de la mort en direct tenait encore de la provocation dystopique. Désormais, dans un écosystème où la logique de captation et de viralité structure une grande partie du loisir numérique, « Les Condamnés » apparaît presque comme un avertissement naïf. Naïf, parce qu’il semble croire que la conscience morale se réveille quand la ligne rouge est franchie ; alors que la réalité suggère souvent l’inverse, une accoutumance lente. Mais l’avertissement existe, et il vaut d’être entendu : si l’on conçoit le divertissement comme un marché où l’attention est la denrée, la marchandisation du choc n’est plus une aberration, c’est une tentation permanente.

Les détails qui comptent : un mot sur la musique et le son

Graeme Revell, compositeur rompu aux partitions d’action, signe une bande originale qui préfère les textures aux thèmes. Elle colle à la peau des scènes, renforce la dimension implacable des traques et donne de l’ampleur aux plans-régie. Le design sonore, sans chercher l’esbroufe, met en avant les bruits « sales » — respiration, pas, impacts — qui participent du réalisme revendiqué. Là encore, le film n’invente rien, mais il sait tenir sa ligne.

Le film, ses limites, et sa petite postérité

On peut regretter que la mécanique, parfois, écrase les personnages. On peut pointer une complaisance, surtout dans le second acte, où le montage rallonge certaines humiliations qui se suffisaient à elles-mêmes. On peut déplorer la sous-exploitation de certains « condamnés », réduits à des silhouettes. Mais on doit reconnaître une cohérence : « Les Condamnés » croit à la matérialité de son monde et organise cette matérialité autour d’une idée, la nôtre, spectateurs. Sa postérité directe, « The Condemned 2 », ne marquera pas l’histoire du genre, mais elle dit bien l’essentiel : le concept a une vie, une franchise potentielle, parce qu’il touche un point d’interrogation devenu structurel — jusqu’où ira-t-on pour regarder ?

Faut-il (re)voir « Les Condamnés » ?

Oui, si l’on s’intéresse au moment où l’action des années 2000 s’est frottée au discours médiatique. Oui, si l’on veut voir comment un cinéaste pragmatique comme Scott Wiper cadre une idée forte sans l’enjoliver. Oui, si l’on goûte la présence sèche de Steve Austin et le venin placide de Vinnie Jones, et si l’on accepte de troquer l’épure dramatique contre une mécanique parfois répétitive. Non, si l’on cherche la complexité psychologique, l’ironie sophistiquée ou l’invention formelle. « Les Condamnés » reste un artefact très daté — au meilleur sens : il capture l’instant où l’industrie du spectacle a compris que la morale pouvait se regarder en direct… mais pas forcément s’applaudir. Et c’est, au fond, la plus honnête des conclusions pour un film qui place le public devant le miroir qu’il mérite.

Partager cet article :

| Sur le même sujet

| Les plus lus

Soyez le premier à réagir