Une ouverture en panache – et un pari à la française

Avec « Les Trois Mousquetaires – Milady », Martin Bourboulon boucle un diptyque d’aventure tourné à la chaîne — deux films, un même élan — et revendique un cinéma d’ampleur à la française. Sorti dans les salles hexagonales le 13 décembre 2023, ce second chapitre prend la suite directe de « D’Artagnan » pour déployer une intrigue plus sombre, plus politique, arrimée à la figure fascinante d’Eva Green. Le projet, porté par Pathé et Chapter 2, s’affiche comme une superproduction de capes, d’épées et d’émotions : un geste de mise en scène qui mise sur la chair des décors, la vigueur du jeu et la physicalité du récit, loin de la fantaisie digitale. On y retrouve le quatuor François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris et Pio Marmaï, entouré de Lyna Khoudri, Vicky Krieps, Louis Garrel, Éric Ruf et, donc, Eva Green, en Milady de Winter magnétique. Le film a conquis plus de 2,5 millions de spectateurs en France et s’est exporté jusqu’au Royaume-Uni et à l’Espagne, signe que l’audace patrimoniale peut porter au-delà des frontières lorsqu’elle est servie avec ambition et nerf.

Quand l’ombre de Milady recouvre le royaume

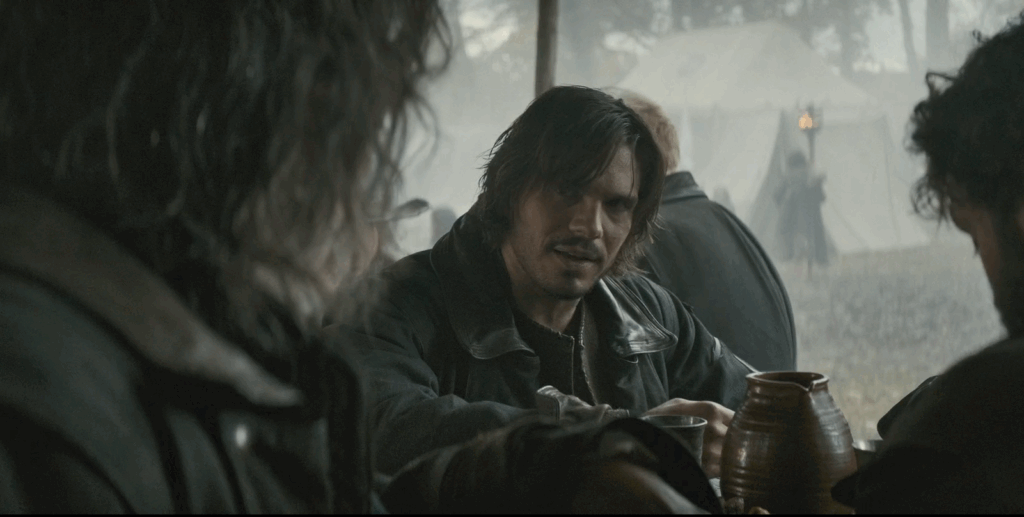

Le récit s’ouvre sur la quête obstinée de d’Artagnan, lancé à la recherche de Constance Bonacieux pendant que la France vacille, prise en étau entre les ambitions du cardinal de Richelieu et les soubresauts du conflit avec l’Angleterre. Athos lutte avec ses démons, Aramis et Porthos tentent d’endiguer une conspiration qui serpente jusque dans les alcôves du pouvoir, tandis que la reine Anne d’Autriche et le roi Louis XIII voient leur intimité instrumentalisée. Au centre, Milady tisse sa toile. Du siège de La Rochelle aux corridors à pan de bois de Troyes, l’action s’enchaîne avec un sens du temps court — poursuites, duels, enlèvements — mais laisse affleurer la tragédie intime : ici, l’amour est une faiblesse que la politique punit, et la bravoure ne protège pas du destin. Bourboulon évite la paraphrase du roman de Dumas pour ciseler une trajectoire de personnages où la loyauté se négocie à la pointe de l’épée.

Un tournage à hauteur de pierre, de boue et d’écume

Le diptyque a été tourné d’un seul souffle en 150 jours, intégralement en France, avec un recours massif aux décors réels : Louvre, Invalides, Fontainebleau, Saint-Germain-en-Laye, Chantilly, la citadelle de Saint-Malo, Fort la Latte, la vieille ville de Troyes… autant de lieux historiques investis comme des acteurs à part entière. Ce choix « grandeur nature » infuse l’image d’un grain palpable : la brume océane aux abords de La Rochelle, les pavés humides, la poussière des écuries. Bourboulon et ses équipes ont fait le pari du concret — 2 000 costumes, 9 000 figurants, 650 chevaux, 930 techniciens — limitant les effets numériques à l’effacement des anachronismes contemporains (abribus, horodateurs) pour préserver l’illusion d’époque. L’entreprise a exigé une logistique de campagne, un ballet de chevaux et d’armes réglé par des coordinateurs de cascades, et une chorégraphie d’action lisible, appuyée par une caméra mobile mais jamais hystérique.

On sait aussi que ce second film a ajusté son étalonnage après les retours sur la « densité » de certains plans du premier volet : Milady se déroule davantage en extérieur et près de la mer, ce qui a poussé l’équipe à aérer la colorimétrie pour gagner en lisibilité. Cette inflexion est assumée par le réalisateur, soucieux de l’expérience en salle et des variations de calibration des projecteurs. La preuve que, même sur une fresque classique, l’ouvrage reste vivant, réactif, dialoguant avec son public.

Le pari Bourboulon – un chef d’orchestre de l’épique émotionnel

Formé à la comédie populaire avec « Papa ou maman », passé au grand spectacle romantique avec « Eiffel », Martin Bourboulon orchestre ici une ambition claire : retrouver l’ivresse du cinéma d’aventures européen, mais avec la gravité du western et la nervosité du thriller politique. Sa direction d’acteurs repose sur une double exigence : le panache — prises de risques physiques, duels tournés au plus près — et l’intériorité — blessures, culpabilités, secrets. Cette ligne, il la tient avec une caméra qui colle aux corps, et une gestion des espaces qui privilégie les circulations : portes qui claquent, coursives, embrasures, while l’horizon marin ouvre des fenêtres tragiques.

La photographie de Nicolas Bolduc, déjà remarquée chez Denis Villeneuve, pousse l’image vers les matières, les peaux, la patine des tissus ; elle attrape les visages à la bougie, saisit les reflets sur les cuirasses, et réserve aux extérieurs de La Rochelle une lumière blanchie par le sel. La mise en scène refuse l’iconographie « carte postale » et cherche la fatigue des héros, leur sueur, leurs hésitations. C’est là le geste le plus audacieux de Bourboulon : faire du romanesque une affaire de chair, pas de vernis.

Milady règne – Eva Green, l’énigme incarnée

Impossible d’évoquer ce film sans s’attarder sur Eva Green. Sa Milady compose un aimant paradoxal : froide et vulnérable, prédatrice et blessée. Le visage, souvent à demi caché, parle autant que les répliques ; le timbre bas, presque chuchoté, recouvre des lames de fond affectives. La mise en scène lui offre des entrées de reine, mais la laisse aussi se fissurer à découvert. Green s’appuie sur une gestuelle maîtrisée — cape, gants, regard — et sur un art du silence qui rehausse chaque duel verbal. À l’écran, Milady cesse d’être la simple antagoniste de roman-feuilleton pour devenir une héroïne tragique dont la morale fissurée fait vaciller toutes les certitudes.

Le film capitalise aussi sur la belle alchimie de l’ensemble. François Civil renoue avec un d’Artagnan de panache et de délicatesse ; il fait exister la fougue, la maladresse tendre, un sens du respect dans la romance avec Constance, modernisée dans son écriture. Vincent Cassel impose un Athos raviné, aristocrate en ruines, dont chaque sourire est un souvenir douloureux. Romain Duris, Aramis à la séduction spirituelle, joue la contradiction entre foi et intrigue. Pio Marmaï colore Porthos d’une modernité assumée, jovial et sensuel, mais solide à la bataille. Face à eux, Lyna Khoudri affermit Constance et refuse la naïveté décorative, Vicky Krieps nuance une Anne d’Autriche inquiète et digne, Louis Garrel offre un Louis XIII gracile, orgueilleux et parfois enfantin, quand Éric Ruf dessine un Richelieu d’une élégance venimeuse. Et l’on salue la présence de Ralph Amoussou, « Hannibal », clin d’œil historique au premier mousquetaire noir, qui élargit l’horizon du récit sans jamais forcer l’actualité.

Tradition et réinvention – ce que le film apporte au mythe

La réussite de « Milady » tient à sa faculté de jouer sur deux tableaux. D’un côté, fidélité au sel dumasien : l’amitié virile, la trahison, l’honneur, le frisson du duel. De l’autre, une relecture qui déplace les curseurs : l’épure des gadgets (pas de surenchère d’accessoires, jusqu’à débattre du célèbre chapeau à plume), un regard plus aigu sur les figures féminines, une attention au consentement dans la romance, une plus grande place à la fragilité des corps. Ainsi, le personnage de Constance existe dans le face-à-face amoureux, Milady est complexifiée par son passé, et d’Artagnan conserve son panache sans devenir un chevalier « importun ». À l’écran, cela produit un récit qui ne cède ni au cynisme contemporain, ni au conservatisme nostalgique : un équilibre, fragile, mais stimulant.

Le film prend aussi le parti d’une action lisible, chorégraphiée sur le terrain : chevaux, bottes, lames. Les combats ne cherchent pas la virtuosité décorative, mais l’impact — on y sent le poids des épées et la fatigue des bras. La marche des figurants dans les ruelles, l’embrun qui colle aux habits, les silhouettes qui s’éclairent à la chandelle, tout participe d’un romanesque physique, presque tactile. En limitant les effets numériques au strict nécessaire et en investissant des sites patrimoniaux, « Milady » rappelle qu’une fresque d’action peut, encore aujourd’hui, naître de la rencontre entre une troupe d’acteurs, des artisans de plateau et des lieux chargés d’histoire.

Musique, costumes, décors – l’artisanat qui fait foi

Guillaume Roussel signe une partition ample, parfois martiale, souvent mélodique, qui soutient les envolées sans les écraser. Les costumes de Thierry Delettre choisissent l’usure noble plutôt que la parade, et laissent parler la patine : cuirs fendillés, draps lourds, cols raides qui sculptent les postures. Les décors de Stéphane Taillasson, déjà salués par la profession, proposent une France du XVIIe siècle habitée, imparfaite, vivante — poutres tachées, murs lézardés, sols boueux — et trouvent dans la citadelle de Saint-Malo et les châteaux royaux un théâtre idéal pour l’épopée. Cette cohérence visuelle et sonore rive l’attention, donne la sensation d’un monde qui respire au-delà du cadre et explique, pour beaucoup, l’aisance avec laquelle on traverse les deux heures de cavalcades, complots et serments.

La consécration d’une ambition

Le film a été plusieurs fois nommé aux César (meilleure photographie, meilleur son, meilleure musique originale, meilleurs costumes, meilleurs effets visuels) et a remporté la statuette des meilleurs décors pour le travail de Stéphane Taillasson, un prix attribué au diptyque dans son ensemble. C’est un signal fort : au-delà du seul succès populaire, la profession reconnaît la valeur d’un projet qui remet l’artisanat d’excellence au centre du spectacle. Côté salles, « Milady » a dépassé la barre des deux millions d’entrées en France — 2 576 308 billets vendus — et a poursuivi sa carrière à l’international, preuve qu’une relecture française d’un mythe mondial peut encore faire événement.

Le regard du chef opérateur – une image incarnée

La photographie de Nicolas Bolduc refuse la netteté lisse et puise dans la lumière disponible, dans les bougies et les torches, pour capter les visages et les volumes sans trahir la nuit. Il y a quelque chose d’un western européen dans la façon d’aborder les plans d’ensemble, les silhouettes découpées sur l’horizon, les entrées de champ à cheval. Cette orientation, assumée par Bourboulon dès le premier film et prolongée dans « Milady », place la mise en scène au plus près des corps tout en sculptant l’espace : couloirs étroits, cours intérieures, quais balayés par le vent. Le soin apporté à la lisibilité — combats lisibles, axes clairs, continuité d’action — donne au film une élégance paradoxale, à la fois rugueuse et précise. Le résultat a alimenté le débat esthétique, notamment sur la « densité » de certaines scènes : un débat entendu et réinvesti dans l’étalonnage de ce second opus.

Interprètes en majesté – portraits d’une troupe

François Civil impose un d’Artagnan à la fois juvénile et concentré. Sa diction accélère parfois, comme un cheval qui renâcle, mais il trouve dans la retenue amoureuse et la camaraderie la juste note, et sa présence physique — cascades, escrime, monte — apporte une crédibilité rare aux scènes d’action. Vincent Cassel, lui, creuse Athos comme on rouvre une plaie : regard cave, démarche lourde, foisons d’inflexions minuscules qui disent la noblesse abîmée. Romain Duris s’autorise l’ironie légère d’un Aramis stratège, dont le sourire masque les calculs. Pio Marmaï, enfin, colore Porthos d’une modernité bienvenue, jamais prétexte mais pleinement intégrée au récit ; sa force n’exclut ni la finesse ni la sensualité, et son humour ne désamorce jamais la tension dramatique. Eva Green, au centre, magnétise tout : chaque déplacement est un piège, chaque regard, une promesse. Lyna Khoudri affermit Constance, personnage souvent ingrat, et lui donne de la trempe sans perdre la tendresse ; Vicky Krieps offre une reine d’une grâce inquiète ; Louis Garrel joue subtilement d’une fragilité royale ; Éric Ruf cisèle un Richelieu aux silences assassins ; Ralph Amoussou élargit, par sa simple présence, l’imaginaire du corps des mousquetaires. Ensemble, ils donnent le sentiment d’une troupe — ce mot qui, au cinéma, fait souvent la différence.

Finition et innovations discrètes – l’élégance du détail

Ce qui frappe dans « Milady », c’est le soin porté aux transitions et aux respirations. Une cape qui claque coupe un plan, un couloir resserre une décision, une fenêtre entrouverte laisse s’infiltrer le doute. La musique sait s’effacer pour laisser craquer le cuir, l’océan remplace parfois le contre-champ, et la géographie des lieux raconte à elle seule la menace. La modernisation du mythe ne passe pas par des clins d’œil appuyés, mais par une écriture plus attentive aux désirs des personnages, aux violences faites aux femmes, aux jeux de domination — sans jamais imposer un discours qui parasiterait l’aventure. Le film surprend par son économie d’effets : pas d’abondance numérique, un goût de la cascade faite main, de la boue qui tache, des blessures qui ralentissent. C’est une innovation de « ton » plus que de technologie, mais elle pèse, car elle redonne au spectaculaire sa densité matérielle.

L’épopée à hauteur d’humains

« Les Trois Mousquetaires – Milady » réussit un numéro d’équilibriste : reconduire la fièvre d’un patrimoine aimé de tous, tout en l’ouvrant à un présent qui questionne les regards et les rapports de force. La mise en scène de Bourboulon refuse l’ironie facile comme la révérence figée ; elle cherche l’émotion franche dans l’action, la noblesse dans l’aveu, la ruse dans le silence. Le film a l’intelligence de confier le centre à Milady, en lui rendant sa complexité plutôt qu’en la figeant en icône fatale. Il en résulte un spectacle populaire, parfois âpre, souvent exaltant, qui assume d’être grand public sans renoncer à une exigence plastique et dramaturgique. Ajoutez à cela une troupe d’acteurs au diapason, une image incarnée, une bande-son qui porte et non n’impose, et vous obtenez un divertissement de grande tenue — de ceux qui donnent envie de retourner en salle pour sentir, littéralement, l’histoire passer.

Fiche de vérité

Oui, « Milady » est bien la seconde partie d’un diptyque sorti en France en décembre 2023, tourné intégralement en décors naturels, avec un ajustement assumé de la colorimétrie par rapport au premier volet, un casting mené par Eva Green, François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris et Pio Marmaï, un César des meilleurs décors attribué au diptyque, et plus de 2,5 millions d’entrées en France. Tous ces éléments sont confirmés par les dossiers et sources publiques.

Partager cet article :

| Sur le même sujet

| Les plus lus

Soyez le premier à réagir