Il y a des films qui semblent avoir été tournés au fond d’une piscine d’eau tiède, là où les reflets se tordent, les visages se déforment, et les émotions, gonflées d’hormones, surnagent à la surface du banal. Swimfan, sorti en 2002 et réalisé par John Polson, appartient à cette catégorie de thrillers adolescents où l’eau devient le miroir trouble d’une Amérique qui veut tout nettoyer, tout purifier — même la passion.

À première vue, c’est un ersatz de Fatal Attraction transposé dans un lycée propret, avec des nageurs au torse huilé et des filles à la chevelure impeccable. En profondeur, c’est une fable sur la peur de l’obsession, celle qui suinte sous les douches du vestiaire et hante les piscines bleutées des banlieues parfaites.

Un plongeon dans les eaux troubles de la perfection

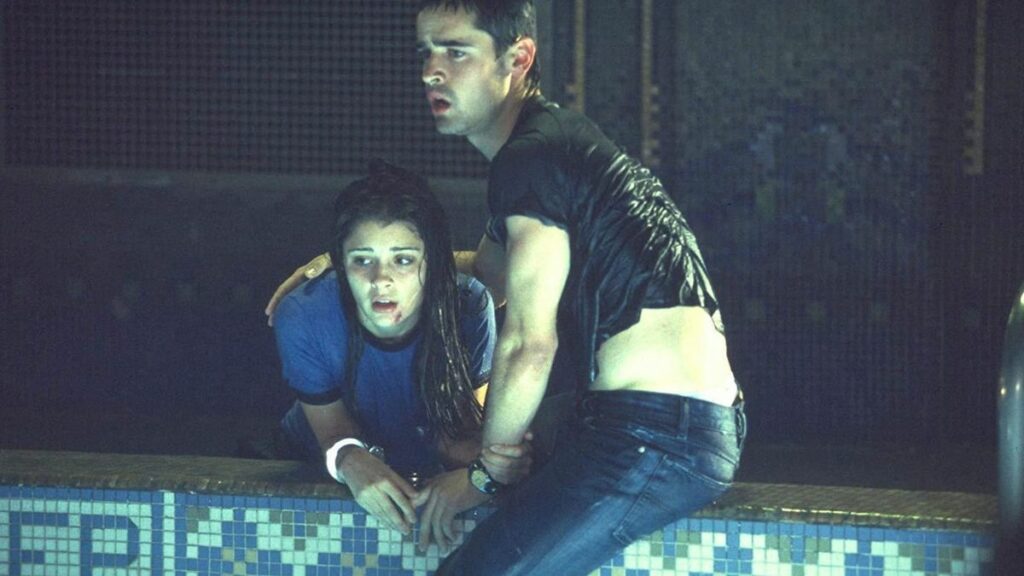

Ben Cronin (interprété par Jesse Bradford) est l’archétype du golden boy américain. Lycéen modèle, nageur d’élite, petit ami attentionné de la douce Amy (Shiri Appleby), il a tout pour plaire. Son avenir semble tracé : une bourse pour Stanford, des médailles, une vie lisse comme le carrelage du bassin olympique. Mais l’eau parfaite attire les tempêtes.

L’arrivée de Madison Bell (Erika Christensen), nouvelle élève au charme opaque et au sourire sucré, trouble cet équilibre fragile. Ce qui commence comme une aventure d’un soir devient un tourbillon d’obsession et de destruction. Madison ne veut pas seulement Ben : elle veut sa vie. Elle s’immisce dans son équipe, harcèle sa petite amie, pirate ses e-mails, et détruit méthodiquement son monde, goutte après goutte.

Le film reprend la structure classique du thriller érotique : la tentation, la faute, la punition. Mais ici, le sexe est suggéré plus qu’exprimé. Polson transforme le désir en une tension visuelle : les couloirs du lycée deviennent des labyrinthes, les piscines, des abysses, et les regards, des menaces.

Sous ses dehors de teen movie, Swimfan distille une peur viscérale : celle de perdre le contrôle, de voir la perfection s’effriter sous le poids du désir refoulé.

John Polson : un Australien à Hollywood

John Polson, avant Swimfan, s’était déjà illustré en tant qu’acteur dans le cinéma australien, notamment dans The Sum of Us (1994) aux côtés de Russell Crowe. En 2002, il débarque à Hollywood avec ce projet produit par 20th Century Fox, sorte de version adolescente de Fatal Attraction.

Polson, cinéaste discret mais techniquement solide, a par la suite réalisé Hide and Seek (2005) avec Robert De Niro et Dakota Fanning — un autre film où l’innocence côtoie la folie. Son style repose sur un classicisme efficace : cadrages propres, montages nerveux, musiques insistantes. Il sait créer la tension avec des moyens simples, presque télévisuels, mais non dénués d’efficacité.

Dans Swimfan, Polson tente de concilier deux mondes : celui du thriller psychologique adulte et celui du drame adolescent hollywoodien. Le résultat ? Un film qui nage entre deux eaux — ni totalement profond, ni complètement superficiel — mais fascinant dans son hésitation même.

Le trio sous tension : Bradford, Christensen, Appleby

Jesse Bradford (Ben Cronin) sortait du succès de Bring It On (2000) et incarnait ici le bon garçon, symbole de l’Amérique performante et disciplinée. Son jeu, sobre et mélancolique, fonctionne mieux dans la retenue que dans la panique. Il a cette manière un peu trop polie d’être en colère, qui traduit bien la peur adolescente du scandale.

Erika Christensen, révélée par Traffic (2000) de Steven Soderbergh, est la vraie force du film. En Madison Bell, elle incarne la folie sous forme de perfection. Sa douceur d’apparence cache une détermination glaçante. Dans ses yeux, on lit un mélange d’innocence et de menace, comme si elle pouvait tuer en murmurant une excuse. Elle ne joue pas la psychopathe caricaturale ; elle la séduit. Son sourire, trop calme, devient l’arme du film.

Shiri Appleby (Amy Miller), la petite amie trompée, offre un contrepoint touchant. Révélée dans la série Roswell, elle apporte une humanité simple, un réalisme émotionnel qui tranche avec la stylisation du reste. Elle incarne la lumière fragile dans ce drame de reflets.

Ce triangle, tout droit sorti d’un drame shakespearien chloré, suffit à tenir le spectateur en apnée.

Le symbolisme aquatique : pureté et noyade

L’eau, omniprésente, devient le véritable personnage du film. Elle reflète la perfection de Ben, la fluidité du mensonge, la profondeur de la folie.

Chaque plan aquatique fonctionne comme une métaphore. Le bassin n’est pas qu’un terrain de compétition : c’est une arène morale, une matrice où l’on se purifie ou se perd.

Quand Ben nage, il fuit ses fautes. Quand Madison plonge, elle s’y dissout.

Polson filme la piscine comme un sanctuaire aseptisé, lieu de renaissance et de mort. L’eau, symbole biblique de purification, devient ici le théâtre du péché. L’ironie du film est totale : Ben, qui cherche à se laver de sa trahison, finit englouti par les conséquences de son propre mensonge.

Ce renversement moral, typique des thrillers des années 90, est ici réduit à l’essentiel : le péché est une tache invisible qui se répand lentement. Et Swimfan en fait une esthétique.

Entre Fatal Attraction et Cruel Intentions : le teen thriller selon Fox

Au tournant des années 2000, Hollywood adorait recycler les angoisses adultes dans des corps adolescents. Swimfan s’inscrit dans la lignée de films comme Cruel Intentions (1999), The Skulls (2000) ou Urban Legend (1998), où les drames de la passion et de la vengeance se jouaient dans les couloirs des lycées.

Mais contrairement à Cruel Intentions, où le cynisme est assumé, Swimfan se veut moraliste. Il punit le désir. Il transforme l’adultère en acte criminel et l’obsession en pathologie féminine. Le film reprend la structure patriarcale du thriller érotique des années 80 (où la femme désirante est toujours dangereuse) et la transpose dans un cadre aseptisé, presque prude.

L’ironie, c’est que cette tentative de moralisation rend le film plus fascinant. Sous sa façade de film éducatif, il exprime tout ce qu’il prétend condamner : la peur du corps, la fascination pour la transgression, l’angoisse de l’amour comme perte de contrôle.

En cela, Swimfan est un pur produit de son époque : propre, inquiet, contradictoire.

Une mise en scène lisse, mais habile

La photographie de Swimfan, signée Oliver Bokelberg, accentue la clarté et la froideur des environnements. Tout semble trop net, trop propre — ce qui renforce le malaise. Le bleu des piscines contraste avec la chaleur feutrée des scènes intimes. Le montage, nerveux, joue sur la répétition des reflets et la sensation d’étouffement.

Polson filme souvent les visages à travers des vitres, des miroirs, ou des surfaces aquatiques. L’image devient un mensonge visuel. Ce choix traduit bien le thème central du film : la perfection comme masque.

La bande originale, typique du début des années 2000, mêle pop-rock et ballades mélodramatiques. Les titres d’artistes comme Trust Company ou Breaking Point viennent ponctuer les scènes de tension. C’est daté, mais délicieusement nostalgique.

Polson, sans génie mais avec rigueur, livre un film efficace, où chaque plan remplit sa fonction narrative. Pas de surprise stylistique, mais une cohérence formelle qui renforce la mécanique du drame.

Naufrage ou culte mineur ?

À sa sortie, Swimfan fut largement moqué par la critique.

Sur Rotten Tomatoes, le film n’obtient que 15 % d’avis positifs, la presse dénonçant une copie fade de Fatal Attraction. The New York Times y voyait « un soap opéra chloré », Variety parlait de « thriller de piscine sans profondeur ».

Pourtant, le film rencontra un succès commercial modeste : près de 28 millions de dollars de recettes mondiales pour un budget estimé à 10 millions. Le public adolescent y trouva un plaisir coupable : celui d’un suspense accessible, sexy sans être explicite, moraliste sans ennuyer.

Deux décennies plus tard, Swimfan est devenu un curieux objet de nostalgie. Les réseaux sociaux en ont fait un symbole du “thriller MTV”, cette vague de films aux héros photogéniques et aux morales simples.

Dans l’univers des nanars sympathiques, Swimfan flotte entre ironie et tendresse : trop sérieux pour être ridicule, trop artificiel pour être chef-d’œuvre.

Le mythe de la noyée moderne

On pourrait lire Swimfan comme une réécriture aquatique du mythe d’Ophélie. Madison, figure d’eau et de désir, meurt de vouloir être aimée. Elle incarne la tragédie d’une jeunesse obsédée par l’image, prisonnière de la perfection.

Dans son visage se reflète l’Amérique post-Columbine : des adolescents surveillés, hyperperformants, obsédés par la réussite et terrifiés par la chute. Madison est la faille du système, la tache sur le maillot blanc. Elle ne supporte pas d’être périphérique, alors elle détruit le centre.

La poésie du film tient à ses maladresses mêmes : à sa volonté d’être pur, il révèle la saleté morale qui coule sous la surface. Swimfan parle d’une génération qui confond l’amour avec la performance, le désir avec la validation.

Si Ben Cronin est le nageur modèle, Madison est la sirène toxique : celle qui chante faux mais qu’on écoute trop tard.

Ironie morale : la peur du féminin désirant

Sous ses airs de teen thriller, Swimfan perpétue une peur archaïque : celle de la femme qui désire trop. Comme dans Fatal Attraction (1987), la passion féminine y devient maladie, déviation, danger.

Mais contrairement à Glenn Close, Erika Christensen n’a ni âge, ni autorité : elle n’est qu’une adolescente. Et c’est là que le film devient dérangeant malgré lui.

En voulant punir la passion, il finit par rendre le monde masculin terriblement fragile.

L’ironie, c’est que Madison, la “méchante”, est la seule à vivre pleinement ses émotions. Ben, lui, nage pour fuir, pour oublier, pour se purifier. Elle aime ; lui s’excuse.

Le film, sans le vouloir, inverse les codes : la psychopathe devient vivante, le héros devient fade.

Et c’est sans doute pour cela qu’on se souvient de Swimfan. Parce qu’il échoue à être moralisateur. Parce qu’il est sincère dans sa peur.

Un film qui surnage dans la mémoire

Swimfan n’est ni un grand film ni un navet total. C’est un miroir déformant d’une époque où Hollywood voulait encore croire que les adolescents avaient des âmes à sauver.

Sous sa surface lisse, il cache une mélancolie involontaire : celle d’un cinéma de genre qui se prenait encore au sérieux.

Vingt ans après, revoir Swimfan, c’est redécouvrir un film coincé entre deux époques — celle du thriller érotique adulte et celle du drame teen moraliste.

Et pourtant, quelque chose surnage : un parfum d’eau chlorée, un souvenir d’angoisse douce, un écho de désirs étouffés.

Madison Bell n’a jamais vraiment disparu. Elle flotte encore quelque part, dans le grand bassin des amours qu’on aurait mieux fait d’éviter.

Verdict final : 7/10

Un thriller adolescent plus profond qu’il n’en a l’air, baignant dans une esthétique d’époque fascinante et une tension psychologique sincère. Swimfan nage entre le cliché et la tragédie, et c’est dans cet entre-deux qu’il devient, paradoxalement, intéressant.

Partager cet article :

| Sur le même sujet

| Les plus lus

Soyez le premier à réagir